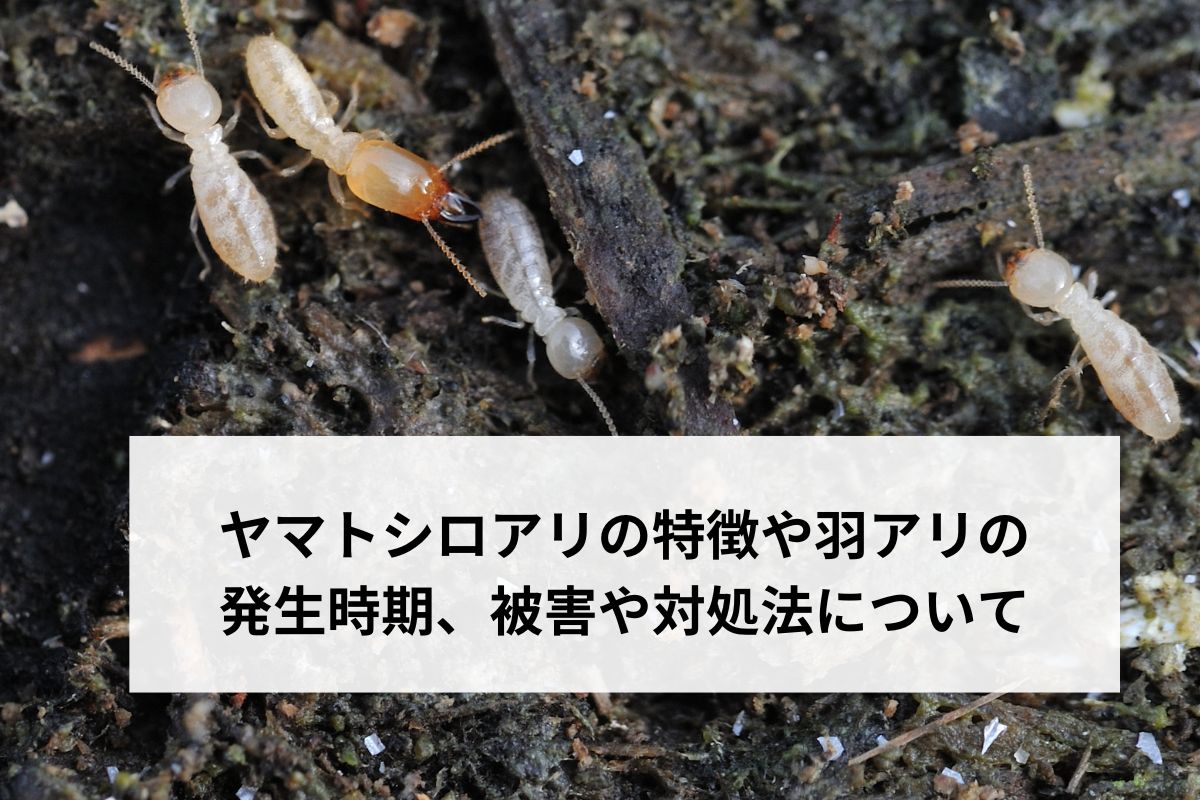

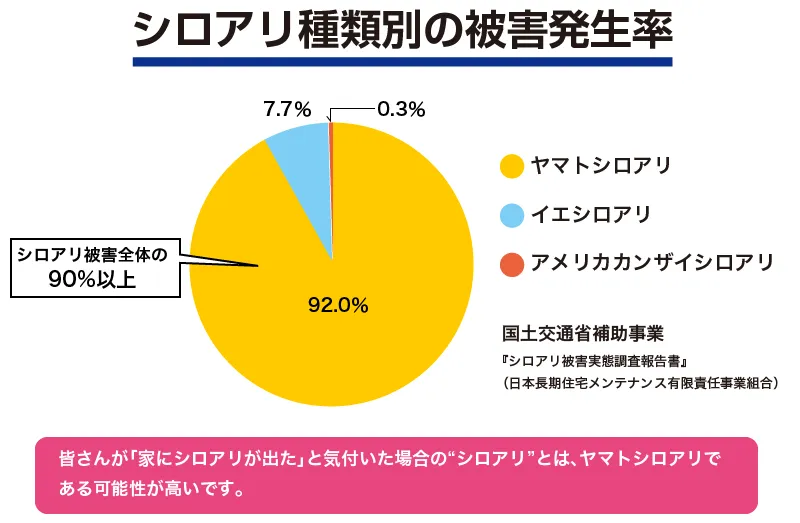

日本には全部で24種類のシロアリが生息しています。その中で、住宅に被害を与えるのは「ヤマトシロアリ」「イエシロアリ」「アメリカカンザイシロアリ」の3種類がほとんどです。

なかでも被害が圧倒的に多いのはヤマトシロアリで、日本におけるシロアリ被害の9割以上が「ヤマトシロアリ」によるものです。「家にシロアリが出てしまった」と言われる方の“シロアリ”はこのヤマトシロアリであることが大半です。

ヤマトシロアリは、4月から5月の昼頃に大量の羽アリとなって飛び立つ習性があることが特徴です。

この記事では、シロアリ被害の大半を占めるヤマトシロアリに焦点を当て、その特徴や生態、羽アリの様子、被害の傾向について、動画や画像を交えながら徹底的に解説します。ぜひ参考にして下さい。

※わかりやすくお伝えするために記事内では多数のヤマトシロアリの画像・動画を掲載しています。虫が苦手な方はあらかじめご注意のうえお読みいただくようお願いいたします。

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

CONTENT

ヤマトシロアリとは?

冒頭でもお伝えした通り、日本には全部で24種類のシロアリが生息しています。

ヤマトシロアリとは、ヤマトシロアリ属に分類される一種で、日本で最も広範囲に分布しており、中国や韓国にも広く生息している代表的なシロアリです。

日本の住宅において、最も被害件数が多いのもこのヤマトシロアリです。調査によれば、シロアリ被害の9割以上がヤマトシロアリによるものとされています。

「家にシロアリが出た」と気付いたときの“シロアリ”は、ヤマトシロアリである可能性が高いと言えます。

ヤマトシロアリの特徴

続いて、ヤマトシロアリの生態的な特徴をご紹介します。

ヤマトシロアリの生息地域

日本のシロアリ被害の9割はヤマトシロアリによるものだとお伝えしましたが、なぜ、これほどまでにヤマトシロアリの被害が多いのでしょうか?

その理由は、ヤマトシロアリの生息地域の広さにあります。

他のシロアリは温暖な地域にのみ生息するのに対し、ヤマトシロアリは北海道北部を除く日本全国に生息しています。

そのため、国内のシロアリ被害の多くがヤマトシロアリによるものとなっています。特に、関東地方や東北地方では、シロアリ被害のほとんどがヤマトシロアリによるものです。

関東エリアでシロアリ駆除を行う私たちアリプロの過去1,000件のデータを調べたところ、993件がヤマトシロアリの駆除案件で、アメリカカンザイシロアリが7件、イエシロアリが0件でした。

ヤマトシロアリの巣

ヤマトシロアリは固定の巣を持たず、木の中に巣を作りながら食害や移動を行います。

そのため、ヤマトシロアリの巣を見つけることは、シロアリ被害の発生箇所を特定することと同義です。

1つの巣には、数千匹から数万匹単位ものヤマトシロアリが生息しています。

なお、王と女王がいる巣の核心部分は土中に作られる事が多く、専門のシロアリ駆除業者でも発見するのは困難です。

※シロアリの巣について詳しくは、以下の記事でも解説しています。

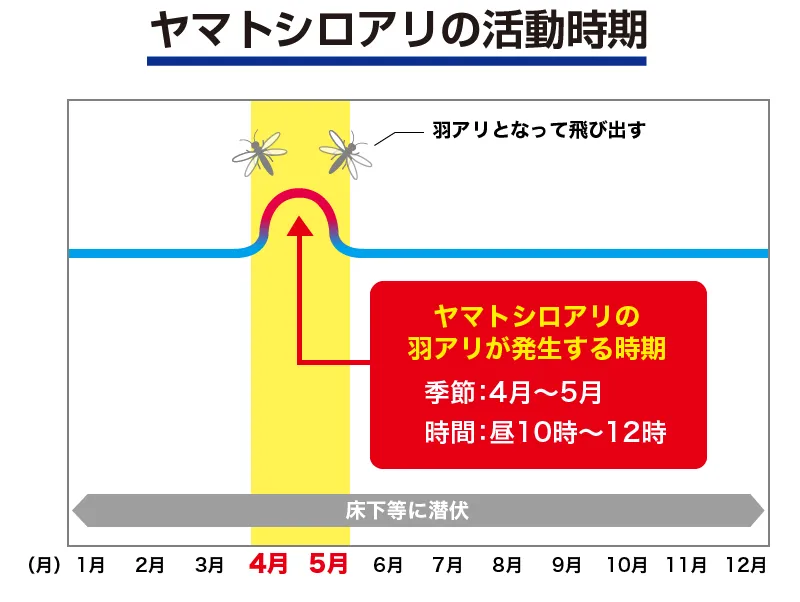

ヤマトシロアリの活動時期

ヤマトシロアリが最も活発に活動する気温は12℃~30℃とされています。

しかし、気温がこれより低下しても活動を停止(冬眠)することはなく、1年を通して活動し続けます。

このため、駆除が不十分な場合、冬の間も被害が進行してしまいます。

また、ヤマトシロアリは4月から5月の昼間に大量の羽アリとなって飛び立つ習性があります。この時期、室内で大量の羽アリを見かけて「自宅がシロアリ被害に遭っている」と気付く方が多いです。

ただし、すべてのヤマトシロアリ被害で羽アリが出るわけではありません。そのため、「羽アリが出ない=ヤマトシロアリの被害がない」という考えは誤りです。

※シロアリの発生時期については、以下の記事も参考にして下さい。

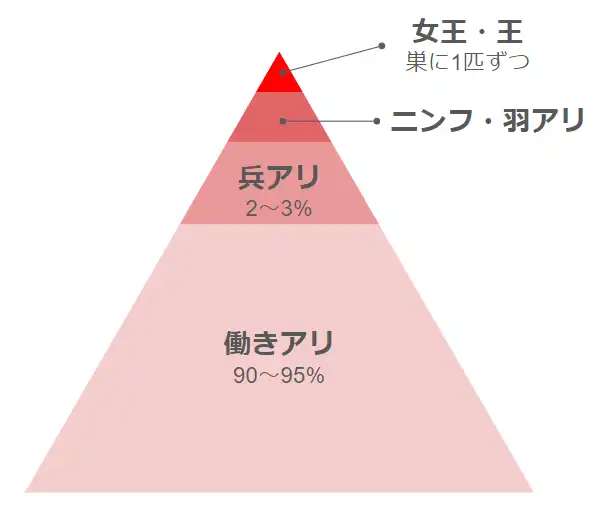

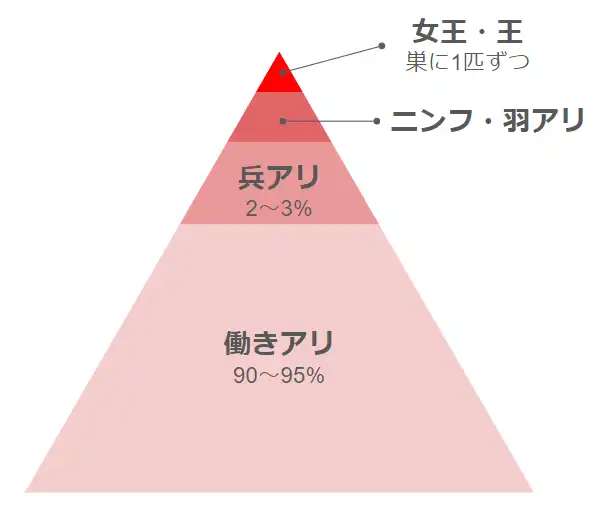

ヤマトシロアリの階層

ヤマトシロアリは「社会性昆虫」と呼ばれ、各個体がそれぞれの役割を果たしながら集団生活を送っています。

以下に、ヤマトシロアリの各階層を紹介します。

職蟻(しょくぎ)

巣の中のおよそ90%~95%を占めるのが、職蟻(しょくぎ)と呼ばれる階層です。「働きアリ」という呼び名の方が、よりイメージしやすいかもしれません。

職蟻は、餌の採取・運搬、幼虫の世話、巣の構築など、多様な役割を担います。後述する各階層の中で、木材を加害するのは職蟻のみです。他の階層は、職蟻から分け与えられた餌を摂取して生活しています。

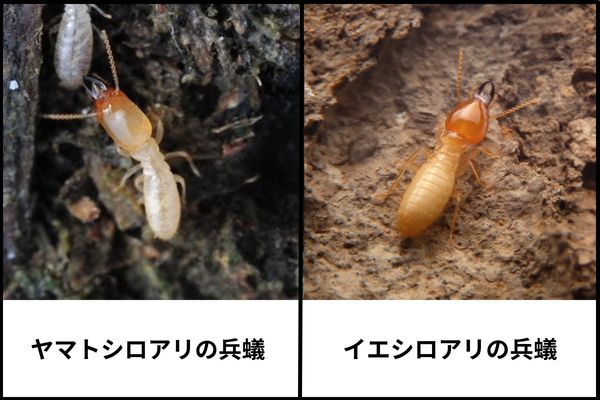

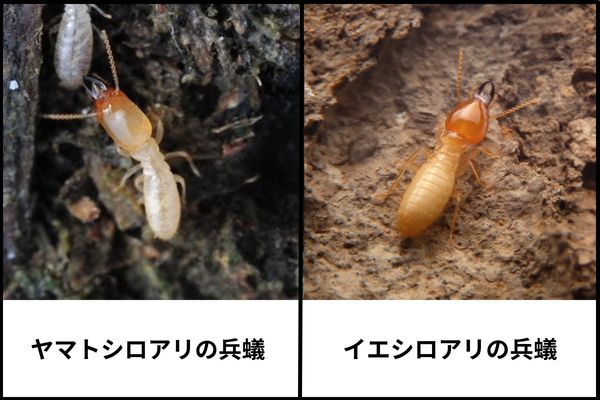

兵蟻

巣の中の約3%を占めるのが兵蟻(へいぎ)と呼ばれる階層です。「兵隊アリ」と呼ばれることもあります。

ヤマトシロアリの兵蟻は、頭部が茶色で楕円形をしており、ハサミのような形状の顎を持っています。主な役割は、外敵から巣を守ることや偵察を行うことです。

ニンフ

ヤマトシロアリの巣の中で、約1%から2%を占めるのがニンフと呼ばれる階層です。

4月から5月に大量の羽アリとなって飛び立つのが、このニンフです。

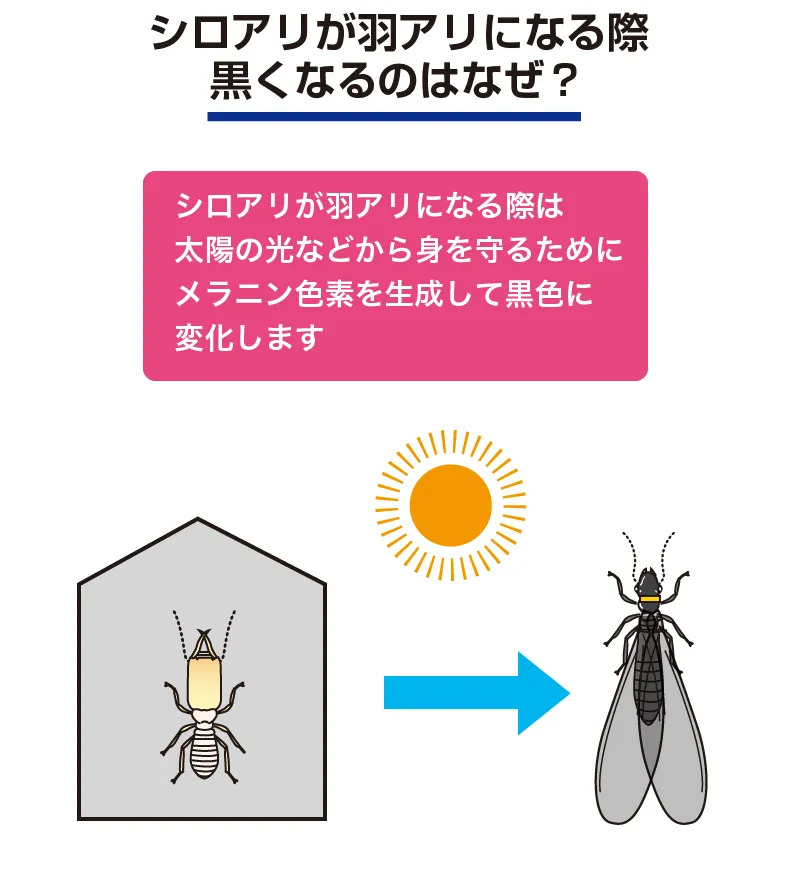

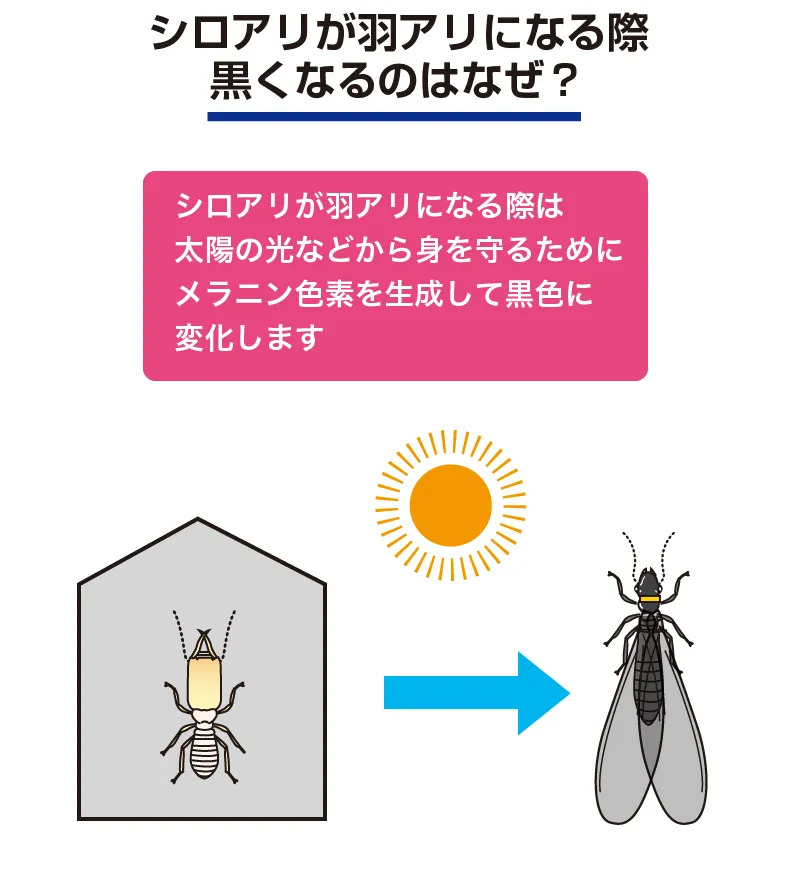

ニンフは、背中に小さな羽が付いているのが特徴で、よく観察すると確認できます。羽アリとして飛び立つ際には、日光から身を守るために体が黒色に変色します。

さらに、ニンフは羽アリになるだけでなく、巣の王や女王が死滅した際には、代わりに王や女王となる「副王」や「副女王」としての役割も担います。

王・女王

王と女王は、巣の中にそれぞれ1匹ずつ存在する階層で、生殖活動のみを行います。巣の奥深くに潜んでいるため、シロアリ駆除の現場でも発見されることは滅多にありません。

ちなみに、「職蟻」「兵蟻」「ニンフ」は、いずれも幼虫の段階では同じ姿をしています。成虫になると、王や女王が分泌する「フェロモン」の影響を受け、職蟻・兵蟻・ニンフになります。

また、巣内の状況に応じて分化が行われるため、兵蟻が死滅した際には新たな兵蟻が生まれ、巣内のバランスが保たれます。

ヤマトシロアリの寿命

ヤマトシロアリの寿命は、職蟻は2~5年前後、女王は20年以上と言われ、昆虫の中でも長寿の部類になります。

また、女王が死ぬと、巣内のニンフが新たな女王へと分化するため、巣そのものが寿命で自然消滅することはほとんどありません。

「ヤマトシロアリの被害に遭っても、いずれ寿命でいなくなるのでは?」と思う方もいらっしゃいますが、実際はその逆です。ヤマトシロアリは、巣の中で常に増殖を続けており、自然に死滅することは極めて稀です。

ヤマトシロアリの羽アリ

ヤマトシロアリの羽アリは、先述したニンフが新しい巣を形成して繁殖するため、現在の巣から飛び立つ際の姿です。

大きさは5mmから7mm程度で、ヤマトシロアリの活動が活発になる4月から5月の時期に一斉に飛び立ちます。

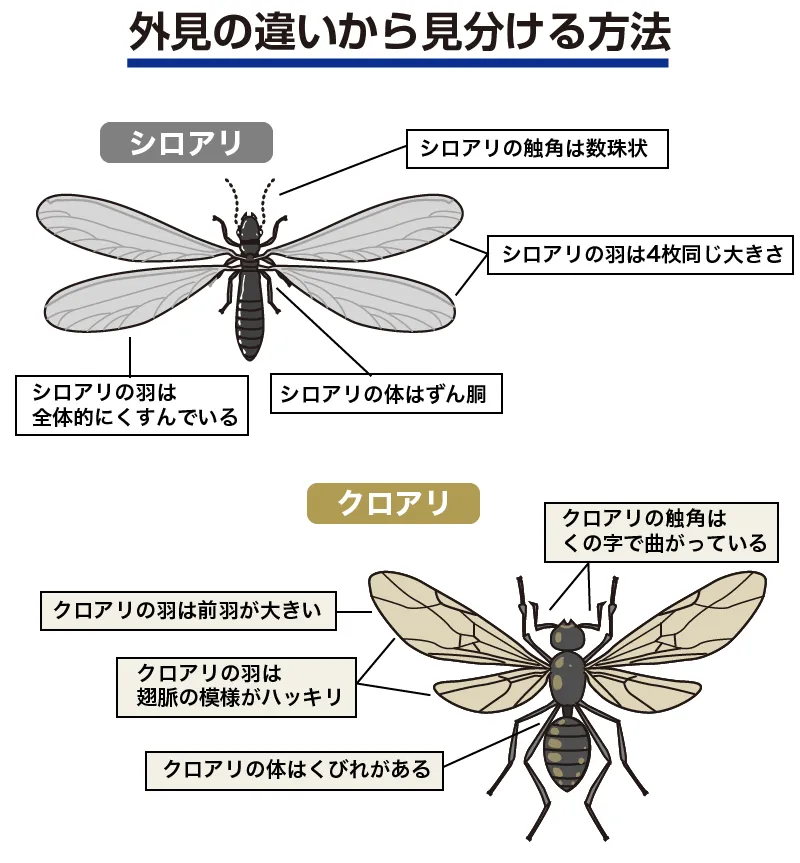

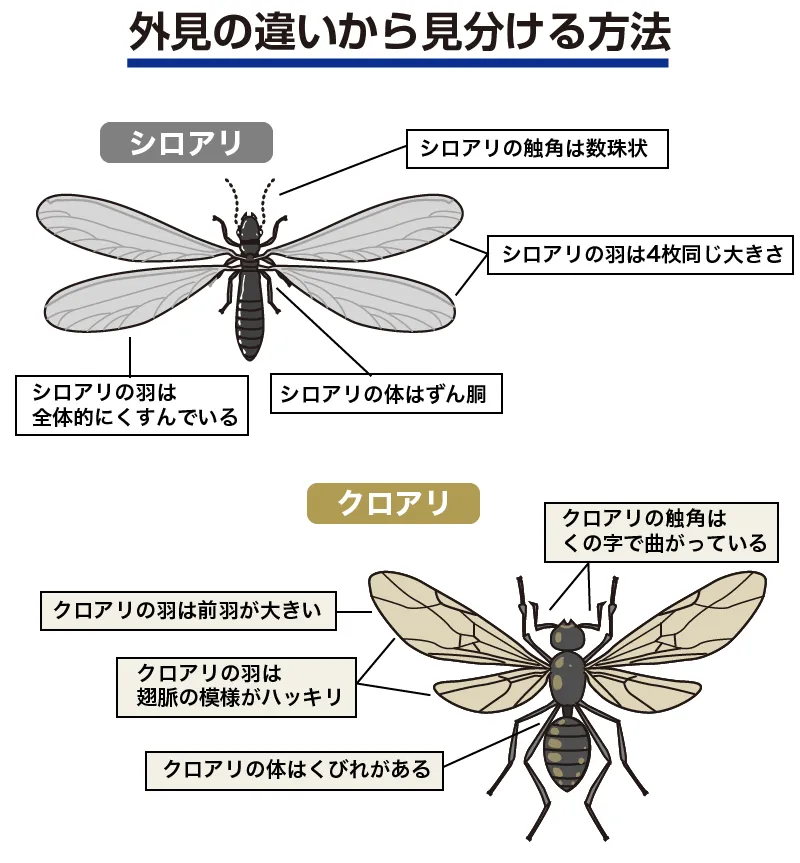

「シロアリの羽アリ」と聞くと、体が白い羽アリを思い浮かべるかもしれませんが、シロアリが羽アリとして地上に出る際は、紫外線から身を守るために黒色に変色します。そのため、見た目がクロアリの羽アリと酷似しており、区別がつきにくい場合があります。

ここでは、ヤマトシロアリの羽アリの様子を動画と画像に分けて紹介します。

ヤマトシロアリの羽アリの動画

次の動画では、外壁の隙間からヤマトシロアリの羽アリが発生しています。

次の動画は、住宅のフェンス部分からヤマトシロアリの羽アリが大量に飛び立っている場面です。

ヤマトシロアリの羽アリの画像

ヤマトシロアリの羽アリが、群飛のために高いところに集まっている様子が次の画像です。

次は羽アリの拡大画像です。

次の画像のように、屋内で大量の羽アリが発生することもあります。

キッチンなどの水回りは発生しやすい場所の1つです。

畳を敷いた和室もヤマトシロアリの被害に遭うことが多いです。

庭の廃材や枯れ木もシロアリのターゲットになります。

羽アリの発生時期と見分け方

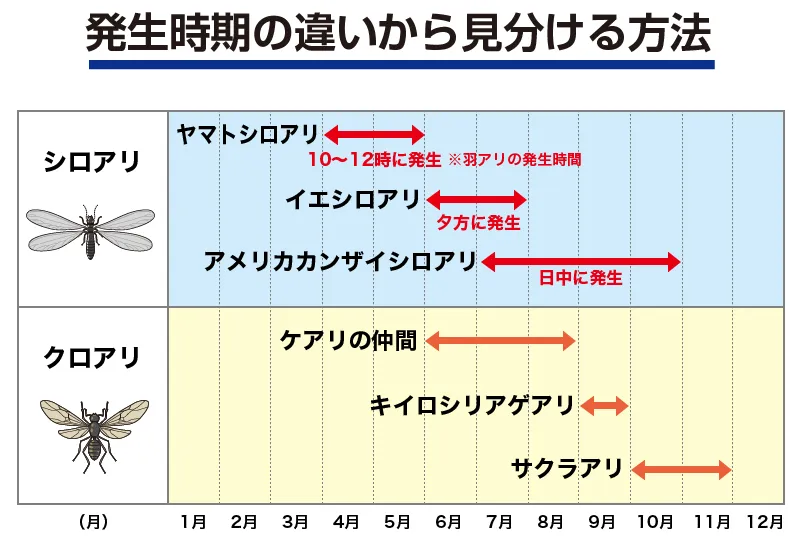

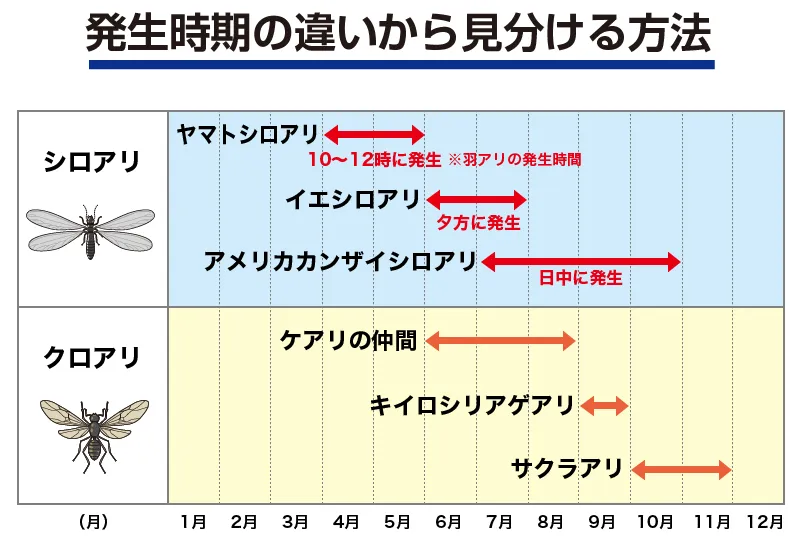

ヤマトシロアリの羽アリは4月から5月の時期に大量に発生します。

一方、クロアリの羽アリは6月以降に発生するため、発生時期の違いが両者を見分けるポイントの一つです。

また、羽アリ自体の見た目の特徴にも違いがあります。以下はシロアリとクロアリの実際の羽アリの写真と、図解で特徴の違いを表したものです。

これらの羽アリの違いについては以下の記事で画像・動画付きで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

もしもシロアリの羽アリらしきものが発生した場合は、早急な対処が必要です。

関東エリアで羽アリを発見された方は、ぜひ私たちアリプロまでお問い合わせください。調査とお見積もりは無料で承ります。

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

羽アリが飛び立つ条件

ヤマトシロアリの羽アリが飛び立つ条件は、以下のような環境が揃ったときです。

・雨の日の翌日

・気温が急上昇した日

・快晴の日

飛び立つ時間帯は、午前10時前後が多いとされています。

余談ですが、シロアリ駆除業者は羽アリの発生時期になると天気予報を確認し、「この日に羽アリが出そうだ」とある程度予測することが可能です。

※シロアリの羽アリが雨上がりに発生する理由などについては、以下の記事も参考にして下さい。

羽アリへの一時的な対処

ヤマトシロアリや羽アリを見つけた際に殺虫スプレーを使う方が多いようですが、これは逆効果になる可能性があります。

シロアリは危険を察知すると、別の場所へ移動し被害が拡大する恐れがあるため、殺虫スプレーの使用は控えましょう。

羽アリを発見したら、次の画像のように、直接捕まえずに掃除機で吸い込みましょう。

もし羽アリが出てくる隙間が見つかったら、そこをテープでふさぐことで新たな羽アリの発生を防ぐことができます。

さらに詳しい対処法は、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

羽アリが飛び立ったあとは?

大量の羽アリが飛び立ったあとの数日間、ごく少数の羽アリが発生する事があります。

ただし、基本的に羽アリが出現するのは1シーズンに1回が一般的で、その後は翌年まで羽アリが発生する可能性は低いと考えられています。

注意したいのは、羽アリになるのはシロアリの巣のわずか1~3%に過ぎないことです。つまり、残りの97%以上のシロアリは依然として家屋に住み着いています。

「羽アリが出なくなったから、もう家にシロアリはいなくなった」と誤解する人が多いのですが、実際にはシロアリは活動を続けています。そのため、早急に駆除を行う必要があります。

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

ヤマトシロアリとイエシロアリの違い

ヤマトシロアリとよく間違えられるシロアリの一種に「イエシロアリ」がいます。

この2つの種類は生息地域や見た目に違いがあるため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。

ヤマトシロアリとイエシロアリの生息地域の違い

ヤマトシロアリとイエシロアリの大きな違いの一つが、生息地域の違いです。

ヤマトシロアリは北海道北部を除く日本全土に生息しますが、西日本の温暖な地域にのみ生息します。

ヤマトシロアリとイエシロアリの羽アリの見た目の違い

ヤマトシロアリとイエシロアリは見た目にも明確な違いがあります。

ヤマトシロアリの羽アリは体と羽が黒色なのに対して、イエシロアリの羽アリは体や羽が茶色です。

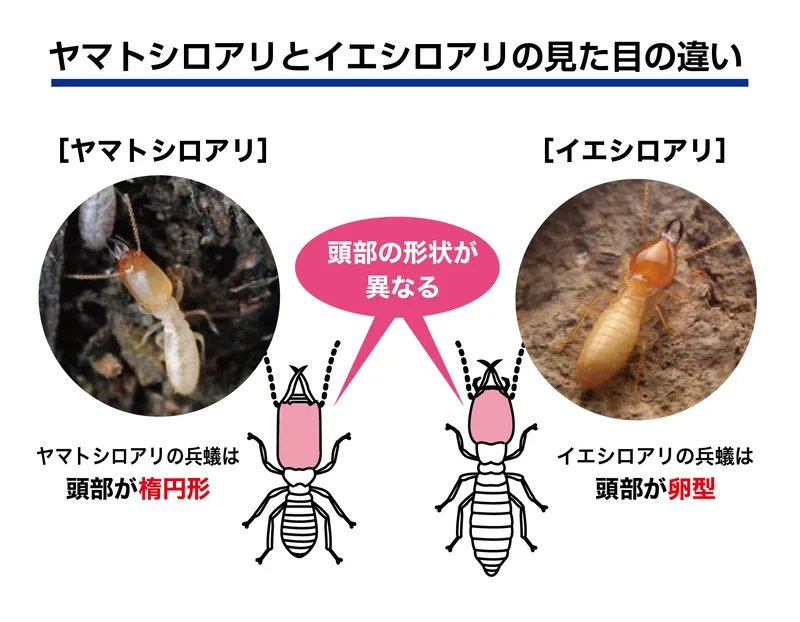

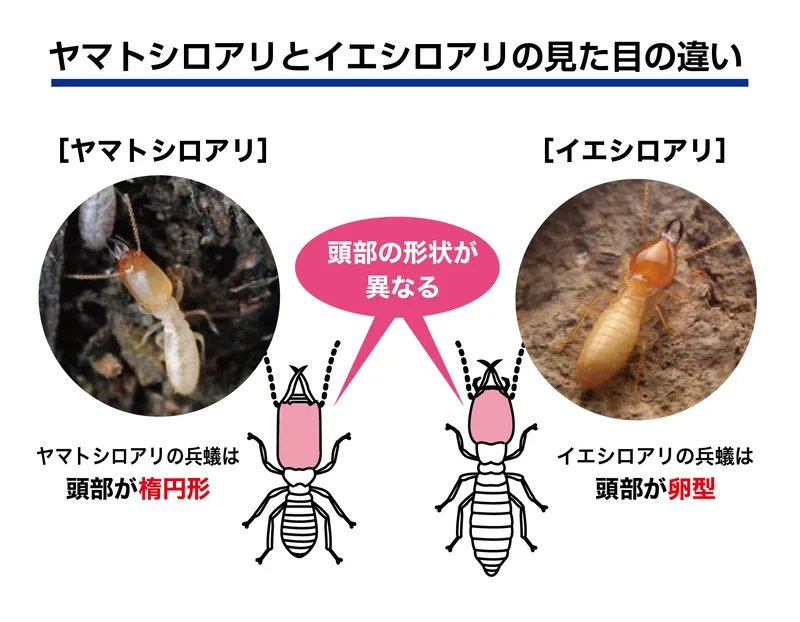

ヤマトシロアリとイエシロアリの兵蟻の見た目の違い

見た目が違うのは羽アリだけではありません。

羽アリ以外のシロアリの各階層の姿は基本的によく似ていますが、兵蟻は若干の違いがあります。

ヤマトシロアリの兵蟻は頭部が楕円形なのに対し、イエシロアリの兵蟻は頭部が卵型です。

一見すると、どちらの兵蟻も似たように見えますが、頭部をよく観察すれば見分けることが可能です。

以上のような生息地域や見た目の違いから、家に発生したシロアリが「ヤマトシロアリ」なのか「イエシロアリ」なのかを見分けることが可能です。

イエシロアリに関する詳しい特徴や、日本に生息する全種のシロアリについては、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

ヤマトシロアリの被害

ヤマトシロアリの危険性

ヤマトシロアリは、他のシロアリと比べて「水を運ぶ能力」が極端に低いのが特徴です。そのため、水場である土中から遠く離れた場所には被害を及ぼしにくいと言えます。

この特性から、他のシロアリと比べると被害の規模が小さく済むことが多く、相対的に危険性は低いと考えられます。

一方で、イエシロアリやアメリカカンザイシロアリの場合は、住宅の2階まで被害が及ぶことがあり、被害の規模が大きくなるケースが多々あります。そのため、ヤマトシロアリよりも危険性は高いとされています。

| 床下・1階 | 2階・屋根裏 | |

| ヤマトシロアリ | 危険度大 | 危険度少 |

| イエシロアリ | 危険度大 | 危険度大 |

| カンザイシロアリ | 危険度少 | 危険度大 |

しかし、ヤマトシロアリの被害であっても、被害が進行すると住宅の耐久性に影響が出るため、放置するのは危険です。また、2階で漏水や雨漏りが発生している場合は、被害が2階まで進行するケースもあります。

そのため、ヤマトシロアリの被害を発見したら早急に対処することが必要です。

ヤマトシロアリの駆除費用の相場については、以下の記事も参考にして下さい。

ヤマトシロアリの蟻道

ヤマトシロアリは、乾燥や日光を嫌うため、住宅に侵入する際は「蟻道(ぎどう)」と呼ばれる土でできたトンネル状の通路を構築します。

ヤマトシロアリの被害を受けている住宅では、床下に蟻道が作られているケースが多いです。

シロアリ駆除業者が床下の点検を行う際は、まずこの蟻道の有無を確認します。

なお、床下がコンクリートでできたベタ基礎の住宅であっても、ヤマトシロアリは蟻道を作って侵入するため、コンクリート基礎でも完全な防御にはなりません。

蟻道の詳細については、以下の記事も参考にしてください。

ヤマトシロアリによる床下の被害

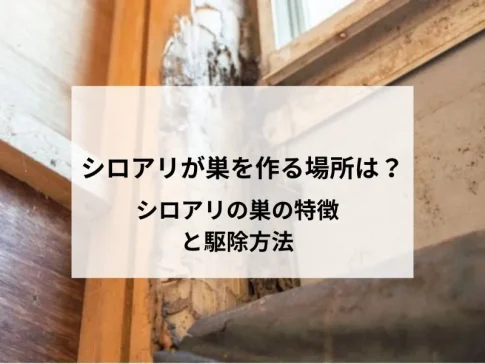

次の画像は、ヤマトシロアリの被害を受けた床下の木材の一例です。

ヤマトシロアリは、木材の内部に住み着き、土を運び込みながら食害を進めていきます。このため、被害を受けた木材の内部はスカスカになり、土がまとわりついたような見た目になることが多いです。

このように、ヤマトシロアリの被害を受けた木材は内部がスカスカの状態になり、木材の強度が著しく低下します。

※シロアリ被害の特徴については以下の記事も参考にして下さい。

ヤマトシロアリによる住居内の被害

ヤマトシロアリは、床下の木材を食べ進めながら住宅の内部にまで侵入することがあります。

住宅の内部まで被害が進行すると、シロアリ駆除だけでなくリフォーム工事が必要になる場合があります。

ヤマトシロアリによる玄関・浴室の被害

ヤマトシロアリは、住宅の中でも水回りを中心に被害を及ぼす傾向があります。

特に、湿気の多い浴室や、水の使用が多い玄関は、被害を受けやすい場所の代表例です。

次の画像は、玄関と浴室の被害例です。

このように、ヤマトシロアリは水回りを中心に被害を及ぼすため、ヤマトシロアリの駆除を行う際は、床下だけでなく玄関や浴室にも適切な処置を行うことが重要です。

ヤマトシロアリの駆除は自分でできる?

「ヤマトシロアリの駆除は自分ではできないのか?」と疑問を持つ方も多いかもしれません。

結論から言うと、ヤマトシロアリの駆除を自分で行うのは難しいと言えます。その理由を順番にご紹介します。

・被害の範囲が見えにくい

ヤマトシロアリは、木材の内部や見えない場所にまで被害が及ぶため、表面的に薬剤を散布するだけでは不十分です。表面だけの処理では、木材の内部に潜むシロアリを駆除できないため、被害の進行を止めることは難しいでしょう。

・巣の再生能力が高い

一説によると、ヤマトシロアリは25匹が生き残れば巣を再生できると言われています。そのため、中途半端な駆除では、再び被害が拡大するリスクが高いのです。

・別の場所に移動するリスク

不十分な薬剤の散布はかえって逆効果になる場合があります。ヤマトシロアリは危険を察知すると、別の場所に移動し、被害が他の場所にも拡大する恐れがあります。

・作業環境が厳しい

ヤマトシロアリの駆除には床下の作業が必要になるケースがほとんどです。床下の作業は、狭い空間での作業や専用の工具の使用が求められるため、慣れていない人が行うのは非常に難しいと言えます。

床下作業の経験があり、専用の工具を所持していれば、駆除が不可能というわけではありません。しかし、ほとんどの方にとっては、シロアリ駆除業者に依頼した方が効率的で安全です。業者に依頼することで、被害の全容を把握したうえでの適切な処置が可能になります。

関東エリアで羽アリやシロアリの被害を発見された方は、ぜひアリプロまでお問い合わせください。調査とお見積もりは無料で承ります。

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

ヤマトシロアリの駆除事例

ここからは、実際にヤマトシロアリを駆除した事例をご紹介します。被害状況や施工の様子がわかるように、画像付きで説明を進めていきます。

ヤマトシロアリによる被害の状況

築26年の住宅で、玄関の框(かまち)がスカスカになっているとご連絡を頂き調査に伺いました。

玄関部分を調査した結果、ヤマトシロアリによる被害であることが判明しました。

床下点検を実施したところ、床下でもヤマトシロアリの被害が確認されました。

調査の結果、被害はすでに数年が経過していると推測され、すぐにアリプロが駆除を実施することとなりました。

ヤマトシロアリの駆除施工の様子

まずは、被害を受けた木部の消毒を行います。

ヤマトシロアリは木材の内部まで侵入しているため、ドリルで木部に穴を開け、薬剤を内部に注入していきます。

この処理により、木部の内部に潜むヤマトシロアリを根絶します。

次に、床下の木部表面へ薬剤を吹き付けます。

この処理により、現在生息しているヤマトシロアリの駆除はもちろん、今後侵入してくる可能性のあるシロアリからも木部を守ることができます。

続いて、床下の土壌面にも薬剤を散布します。ヤマトシロアリは主に土壌から床下へ侵入してくるため、この作業はとても重要です。

なお、床下がコンクリートであっても同様の処理を行います。この作業により、土壌からの侵入を防ぐ効果が期待できます。

最後に、床上で被害が確認された箇所に薬剤を注入します。

今回のケースでは、玄関の框(かまち)と階段の壁にシロアリの被害が確認されました。これらの部位は重点的に処理を行い、被害が再発しないように対策しました。

以上の作業を行うことで、ヤマトシロアリの駆除が完了しました。駆除作業の内容は次の通りです。

・木部の表面と内部に薬剤を散布

・土壌面にも薬剤を散布

・床上の被害箇所(框や壁)への薬剤注入

これらの作業を行うことで、薬剤の有効期間である5年間はヤマトシロアリの再発を防ぐことが可能です。

この事例については、以下の記事でも解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

ヤマトシロアリの対策(予防方法)

ヤマトシロアリの対策としては、専門業者によるシロアリ駆除が最も効果的です。

しかし、被害を未然に防ぐために、日常的に自分でできる予防策もいくつかあります。以下に主な対策を紹介します。

切り株や杭を放置しない

ヤマトシロアリは枯れ木を好む習性があります。庭に切り株や杭、廃材などが放置されていると、シロアリが集まり、そこから住宅内部へ侵入する可能性が高まります。

対策:庭の切り株や杭、不要な木材は放置せず、できるだけ撤去するようにしましょう。

通風口の前に物を置かない

ヤマトシロアリは湿気を好むため、床下の換気を良くすることが被害予防につながります。住宅の通風口の前にゴミや植木鉢などが置かれていると、風通しが悪化し、床下の湿度が高まります。

対策: 住宅の基礎周辺には物を置かないようにし、通風口を常に開放的な状態に保つようにしましょう。

玄関を水洗いしない

玄関は湿気が溜まりやすく、シロアリ被害が発生しやすい場所の一つです。

特に、水洗いによる清掃は湿気を助長するため、注意が必要です。

対策: 玄関の清掃は、水を使わず、固く絞った雑巾で拭く程度にとどめましょう。

自分でできるシロアリ対策については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

ヤマトシロアリの駆除ならアリプロへ

アリプロは、創業35年以上の歴史を持つシロアリ駆除会社です。東京・千葉・埼玉・茨城に密着し、施工実績4.9万件を突破しました。

アリプロは日本しろあり対策協会に加盟しており、調査や工事を行うスタッフは全員「しろあり防除施工士」の資格を保有しています。床下調査の際には、床下の状況をデジカメで撮影し、お客様にわかりやすくご報告します。

さらに、工事後の定期点検(5年間)や1,000万円の修復保証など、充実したアフターサービスを提供。独自の水害保証も完備しており、万が一のトラブルにも安心です。

お電話は平日および土曜日の8:30~17:30、メールは365日24時間受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

無料点検の申し込み問い合わせはこちらから

【保有資格】

・日本しろあり対策協会「しろあり防除施工士」

・日本健康住宅協会「健康住宅アドバイザー」