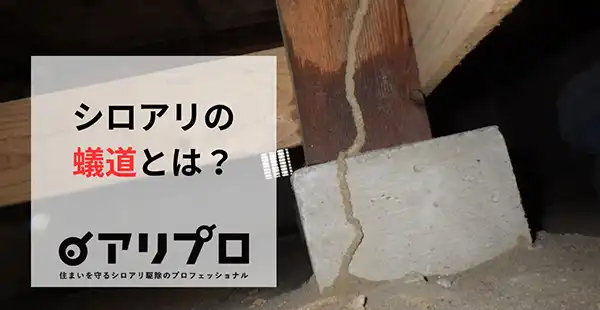

シロアリが住宅に被害を及ぼす際、ほとんどの場合、床下には「蟻道(ぎどう)」が存在しています。

シロアリ駆除業者が床下でシロアリ調査を行う際も、まずこの蟻道があるかどうかを確認します。

この記事では、累計4.9万件以上のシロアリ駆除実績を持つアリプロが、「シロアリが作る蟻道の役割」「さまざまな場所にできた蟻道の写真」「蟻道と混同しやすいもの」「蟻道を発見した際の対処方法」について詳しく解説します。

これからシロアリ駆除を検討している方や、ご自身で蟻道のようなものを発見された方は、ぜひこの記事の内容を参考にしてください。

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

CONTENT

シロアリが作る「蟻道」とは?

住宅の木材を食い荒らし、さまざまな被害を及ぼすシロアリですが、その生態は非常に弱い生き物です。駆除用の薬剤を使用すればもちろんのこと、シロアリは“直射日光”や“乾燥”といった環境下でも死滅してしまいます。

そのため、シロアリは基本的に土中や木材の中に生息しており、私たち人間がシロアリを目にすることはほとんどありません。そして、シロアリは土中から床下へ侵入し、餌となる木材にたどり着くために「蟻道(ぎどう)」を構築します。

蟻道の中は空洞でトンネルのようになっており、この中を移動することで、シロアリは“直射日光”や“乾燥”、さらには“外敵”から身を守りながら生活することができます。

蟻道の役割と成分

蟻道はシロアリの種類によってさまざまな役割を持っています。たとえば、イエシロアリという種類では、餌を巣まで運ぶための「餌取り蟻道」、水を運ぶための「水取り蟻道」、時期が来たら屋外へ飛び立つための「群飛用(ぐんぴよう)蟻道」に分かれます。

それぞれ役割の異なる蟻道ですが、外見からその役割を判別することは困難です。ただし、「床下で蟻道が発見されたらシロアリ被害に遭っている」と考えていただいて問題ありません。

また、蟻道は土中の土や木材のカス、シロアリ自身の排泄物などを混ぜ合わせて構築されます。感覚的な話になりますが、指で軽く触れるだけでは壊れず、少し力を加えると崩れる程度の強度があります。

シロアリの種類と蟻道の関係

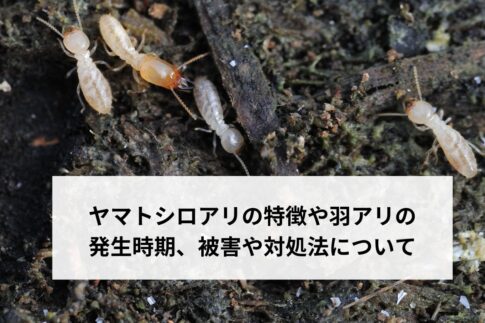

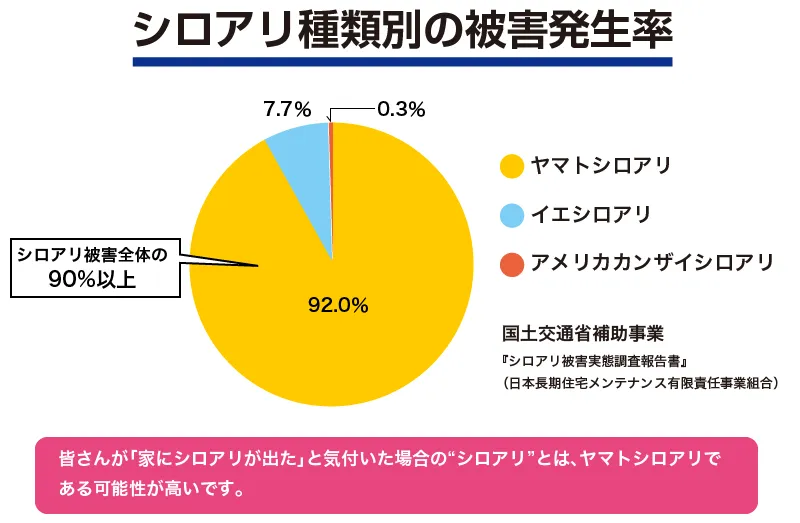

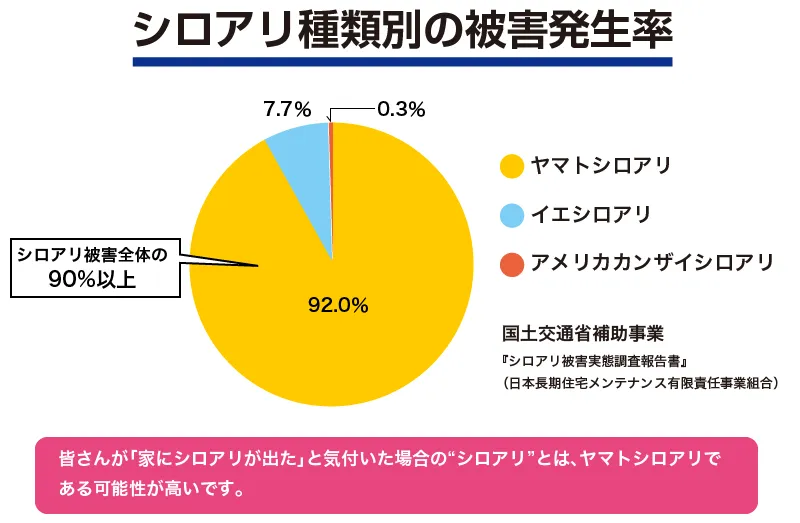

日本には24種類のシロアリが生息していますが、そのうち住宅に被害を与えるのは「ヤマトシロアリ」「イエシロアリ」「アメリカカンザイシロアリ」の3種がほとんどです。

このうち蟻道を作るのは「ヤマトシロアリ」と「イエシロアリ」の2種のみです。

| シロアリの種類 | 蟻道の有無 |

|---|---|

| ヤマトシロアリ | 蟻道を作る |

| イエシロアリ | 蟻道を作る |

| カンザイシロアリ | 蟻道を作らない |

つまり、床下などで蟻道を発見すれば、「ヤマトシロアリ」または「イエシロアリ」の被害に遭っていると判断して問題ありません。

また、ヤマトシロアリとイエシロアリは外見や飛び立つ時期などで判別可能ですが、蟻道の見た目にもそれぞれ特徴があります。

| シロアリの種類 | 蟻道の特徴 |

|---|---|

| ヤマトシロアリ | 細くヒモのような形状 |

| イエシロアリ | ヤマトシロアリの蟻道と比べて太く立体的 |

このように、蟻道の外見からでも判別することが可能です。

ちなみに、ヤマトシロアリは日本全土に、イエシロアリは千葉県より西側(関西、九州、四国など)の地域で被害が見られます。私たちアリプロが対応する関東地方では、その被害の9割以上がヤマトシロアリによるものです。

それぞれのシロアリの詳しい特徴については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

床下がコンクリートなら蟻道はできない?

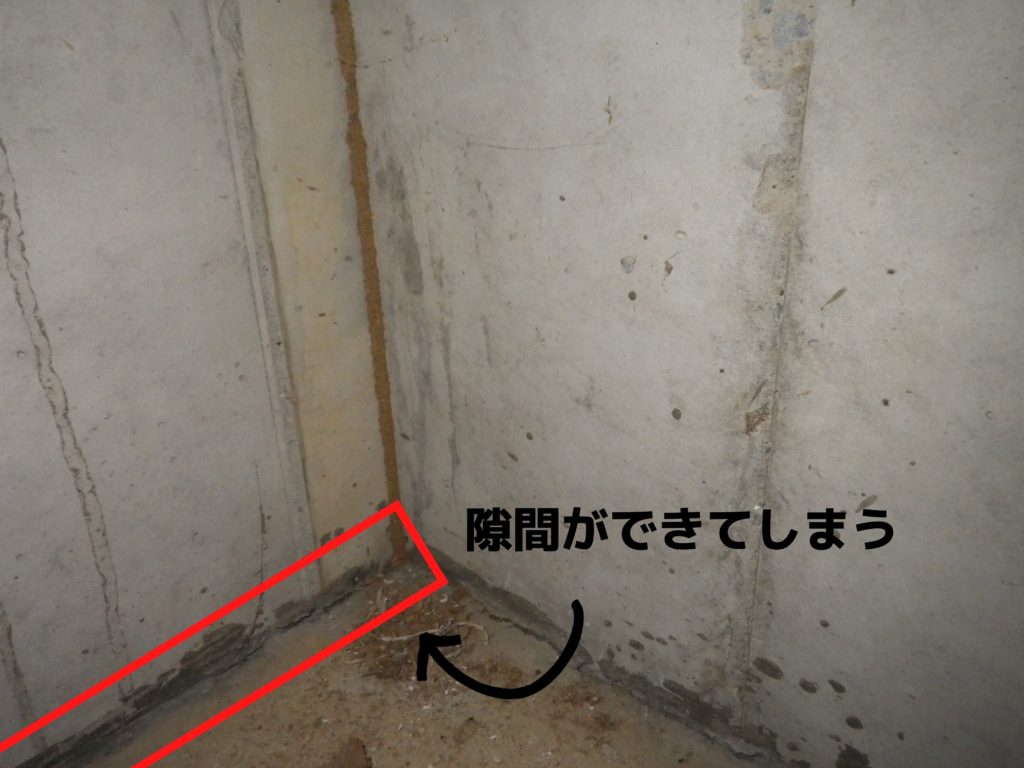

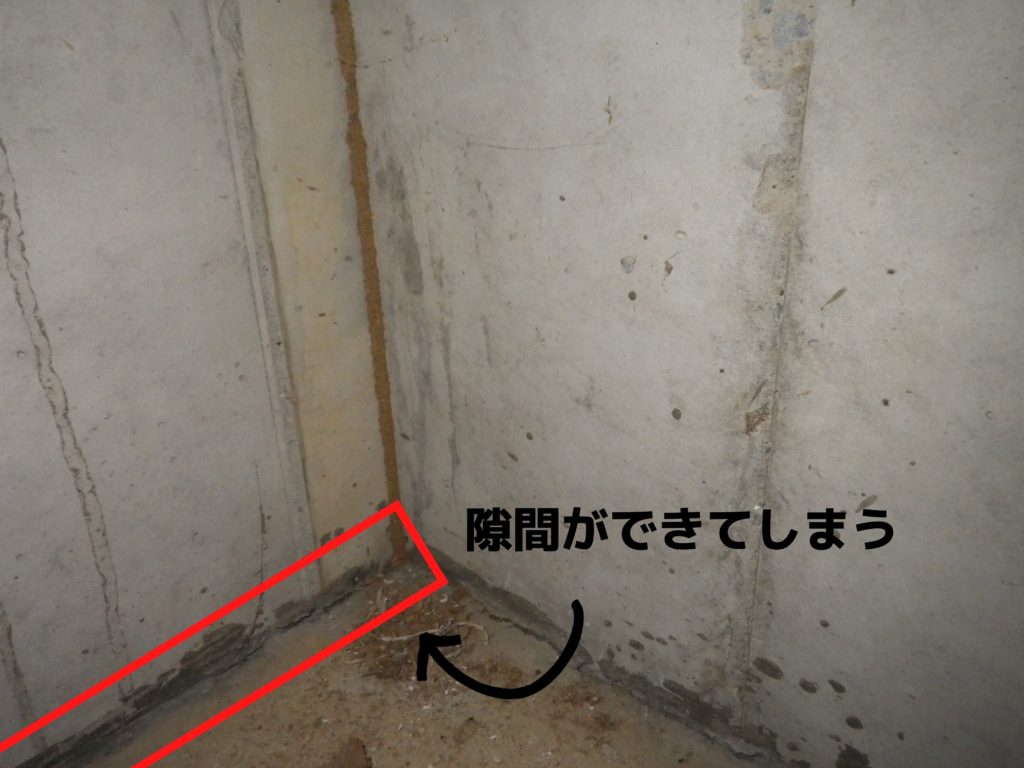

シロアリは土中を通って床下へ侵入しますが、近年の住宅では床下がコンクリートで作られている場合がほとんどです。

床下がコンクリートだと、シロアリ被害には遭いにくいように感じます。しかし、コンクリートの場合でも、基礎の立ち上がりや水抜き穴(コア)などの周りに隙間ができることがあります。その隙間からシロアリが蟻道を作り、床下へ侵入しているケースがあります。

実際に、私たちアリプロでも床下がコンクリートの住宅でシロアリ被害が発生している場面に数多く遭遇してきました。

たとえ床下がコンクリートであっても、定期的なシロアリ消毒は必須であると考えています。

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

実際の蟻道の動画・写真

シロアリによる蟻道は、床下だけでもさまざまな場所に作られます。ここからは、アリプロが実際に遭遇した蟻道の写真や動画を通じて、さまざまな場所にできた蟻道をご紹介します。

【動画】シロアリの蟻道を崩す様子

実際の床下でアリプロが撮影した、シロアリの蟻道を崩す様子を収めた動画です。蟻道の中からはシロアリが発見されました。

また、以下の動画では、蟻道の中をシロアリとシロアリの羽アリが通る様子が撮影されています。

束石(つかいし)から上がった蟻道

束石(つかいし)とは、柱を支えるコンクリートブロックのことです。ここから上がる蟻道は、床下が土の場合によく見られます。

ブロックの四面すべてから蟻道が上がる可能性があるため、一方向から見て蟻道がなくても、反対側に作られていることがあり、見逃しやすい場所でもあります。

基礎から上がった蟻道

基礎の立ち上がりから作られた蟻道です。特に、お部屋の四隅から上がることが多く、床下がコンクリートの住宅でも見られます。

基礎の立ち上がりから作られる蟻道は、そのまま壁内まで伸びていることが多く、どこまで被害が及んでいるか目視で確認しづらいという特徴があります。

以下の写真は、床下がコンクリートであるにもかかわらず蟻道ができた例です。基礎部分と床面のコンクリート部分に隙間があり、そこからシロアリが侵入しています。

落下した断熱材から上がる蟻道

断熱材が垂れ下がり地面と接触することで、その接触面からシロアリが蟻道を作り、住宅に被害を及ぼすことがあります。

シロアリは暖かい場所を好むため、断熱材はシロアリにとって絶好の棲み処となります。このように垂れ下がった断熱材や落下している断熱材は、シロアリの危険性が非常に高くなるため、発見したら撤去することをおすすめします。

発泡タイプの断熱材もシロアリ被害に遭いやすいです。以下の写真のようにシロアリ被害が及んでいる場合には、早急に撤去することをおすすめします。

掘りごたつにできた蟻道

和室の掘りごたつに被害があり、床下に蟻道が作られていたケースです。掘りごたつは、断熱材と同様に暖かいため、シロアリ被害に遭いやすい箇所といえます。

防蟻後の木材の上にできた蟻道

新築時に色付きの薬剤で防蟻処理を行ったものの、薬剤の効果が切れた後に蟻道が作られたケースです。

シロアリ防蟻薬剤の効果は5年間とされており、写真のように色が残っていると、まだ効果があるように見えます。しかし、実際には5年が経過すると薬剤の効果はなくなります。

空中蟻道

シロアリは目が見えないため、ぶつかった場所を壁と認識し、そこから蟻道を立ち上げようとします。しかし、床下にある石や金属金具などにぶつかった場合でも、そこを基点に蟻道を立ち上げようとすることがあります。

ほとんどのケースでは、自らの蟻道の重みに耐えきれず、途中で崩れてしまいます。そのため、周辺には崩れた蟻道が散乱していることがよく見られます。

外蟻道

基礎の外側(屋外)に作られた蟻道です。床下ではなく屋外にあるため、お客様ご自身で発見されるケースもあります。

ただし、後述するクロアリや地グモの巣と間違えやすいので注意が必要です。

お庭の杭にできた蟻道

蟻道は住宅の周辺だけでなく、お庭の廃材や杭などにも作られることがあります。写真はお客様宅に放置されていた杭で、表面に蟻道が作られているのが確認できます。

お庭の廃材にできた蟻道

お庭に放置された廃材などは、シロアリの格好の餌食になります。写真のように住宅に立てかけてある場合、廃材を伝ってシロアリが壁内などに侵入する可能性があるため、特に注意が必要です。

ここまでの写真のような蟻道を発見した場合は、すぐに専門業者に調査を依頼することをおすすめします。

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

シロアリの蟻道と勘違いしやすいもの

お客様から「これってシロアリの蟻道ですか?」とお問い合わせをいただく際に、よく勘違いされるものをご紹介します。

以下の場合はシロアリの蟻道ではありませんが、疑わしい場合は専門業者に調査を依頼することをおすすめします。また、悪徳業者によっては、これらのケースを「シロアリ被害」と決めつけて不安を煽る場合があるため注意が必要です。

クロアリの蟻道

シロアリと同様に、クロアリの中にも乾燥を嫌う種類があり、蟻道を構築する場合があります。

シロアリの蟻道の主成分は「土、木くず、シロアリの排泄物」ですが、クロアリの蟻道の主成分は「木くず」です。そのため、シロアリの蟻道と比べて指で触れる程度で簡単に壊れてしまいます。

クロアリの蟻道は、床下ではなく住宅の外側の基礎に構築されている場合がほとんどです。住宅の外側の基礎にできており、触れると簡単に壊れるようであれば、クロアリの蟻道である可能性が高いです。

地蜘蛛の巣

地蜘蛛(じぐも)は、土の中に生息するクモの一種です。地上を歩く獲物を捕らえるために、地面から地上にかけて巣を形成します。この巣に土などが被さることで、蟻道のように見えることがあります。

特徴としては、地面からわずかな高さしか上がらず、触れるとフワフワとして簡単に壊れます。写真の通り、外見上もシロアリの蟻道とは異なり、人間や住宅に被害を及ぼすものではありませんのでご安心ください。

ドロバチの巣

ドロバチは、泥を利用して巣を形成するハチの一種です。通常のハチは高所に巣を作ることが多いですが、ドロバチは高所だけでなく、写真のようにサッシや外基礎にも巣を作ることがあります。

特徴として、シロアリの蟻道に比べて巣が太く、巣に出入りするための複数の穴があいているため、外見上で判別が可能です。

ドロバチは温厚で、人を襲うことはほとんどありませんが、巣を刺激すると攻撃してくる場合があります。発見した場合は、専門業者に駆除を依頼することをおすすめします。

蟻道を発見した場合の対処法

ご自身で床下に入り蟻道を発見した際や、住宅の外基礎で蟻道を見つけた場合は、なるべく刺激を与えず(壊さず)そのままの状態にしておきましょう。

一見すると蟻道を壊した方が安心に思えますが、危険を察知したシロアリが別の場所から新たな蟻道を立ち上げ、被害が拡大するケースがあります。

また、蟻道がシロアリによるものかどうか疑わしい場合も、一度専門業者に相談することをおすすめします。なお、シロアリ駆除業者の中でも、こうした蟻道の調査は「しろあり防除施工士」に依頼することが望ましいです。

シロアリ駆除工事は原則として誰でも行うことができますが、より正確な診断を希望する場合は、専門的な知識を持つ「しろあり防除施工士」に相談するのが最適です。シロアリに関する資格や調査方法については、以下の記事も参考にしてください。

シロアリ駆除ならアリプロへ!

アリプロは、創業35年以上の歴史を持つシロアリ駆除会社です。東京・千葉・埼玉・茨城に密着し、施工実績4.9万件を突破しました。

アリプロは日本しろあり対策協会に加盟しており、調査や工事を行うスタッフは全員「しろあり防除施工士」の資格を保有しています。床下調査の際には、床下の状況をデジカメで撮影し、お客様にわかりやすくご報告します。

さらに、工事後の定期点検(5年間)や1,000万円の修復保証など、充実したアフターサービスを提供。独自の水害保証も完備しており、万が一のトラブルにも安心です。

お電話は平日および土曜日の8:30~17:30、メールは365日24時間受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

無料点検の申し込み問い合わせはこちらから

【保有資格】

・日本しろあり対策協会「しろあり防除施工士」

・日本健康住宅協会「健康住宅アドバイザー」