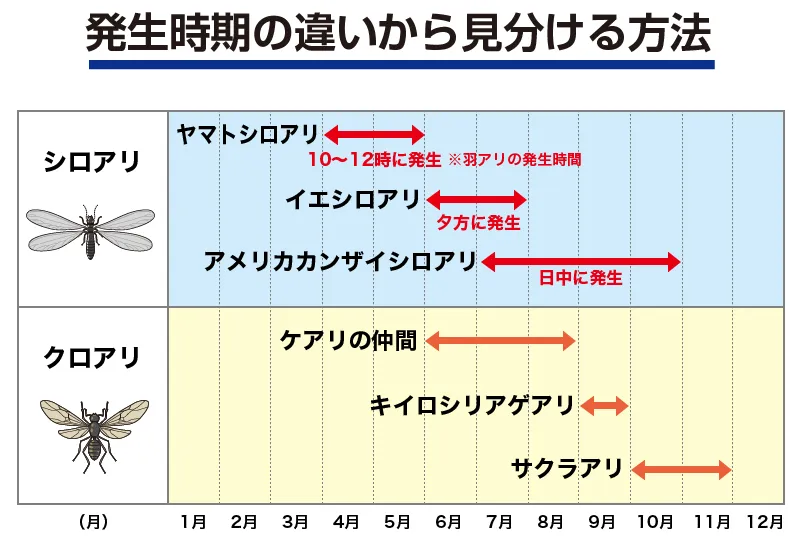

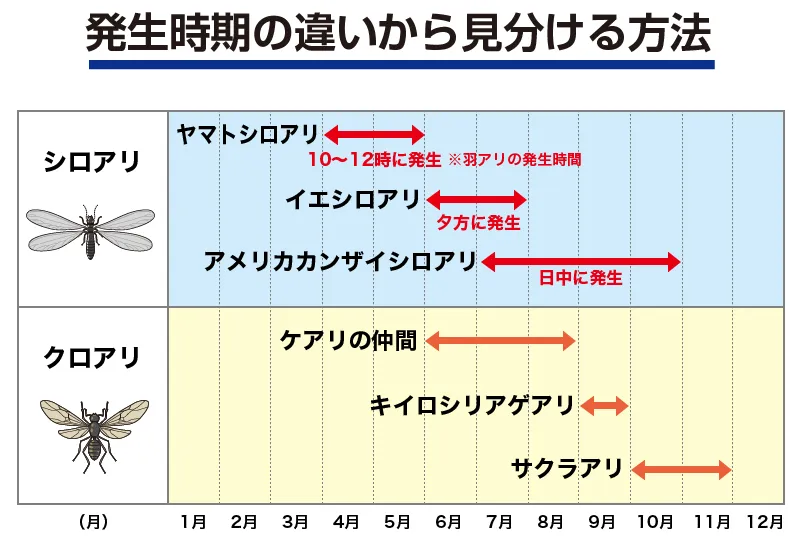

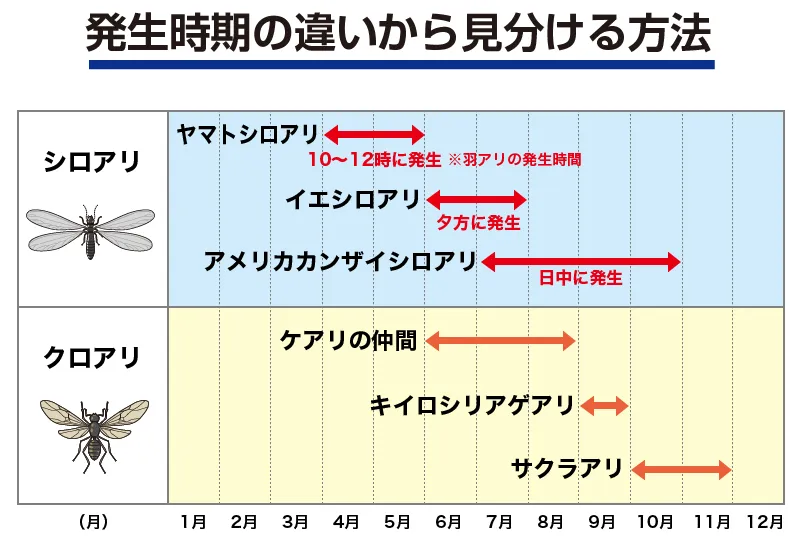

シロアリの発生時期は、種類によって異なります。

住宅に被害を与えるシロアリは主に3種類います。そのうち、ヤマトシロアリは4月から5月ごろ、イエシロアリは6月から7月ごろ、アメリカカンザイシロアリは6月から10月ごろに発生します。

ただし、ここでいう「発生時期」とは、シロアリが羽アリとなって飛び立つ時期を指します。実際には、シロアリは一年を通して地中や木材の内部で活動を続けています。

この記事では、シロアリの種類ごとの羽アリの発生時期を中心に、活動に適した気温や環境の違い、さらに羽アリを見つけた際の対処法についても解説します。

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

CONTENT

シロアリが活動する時期は?

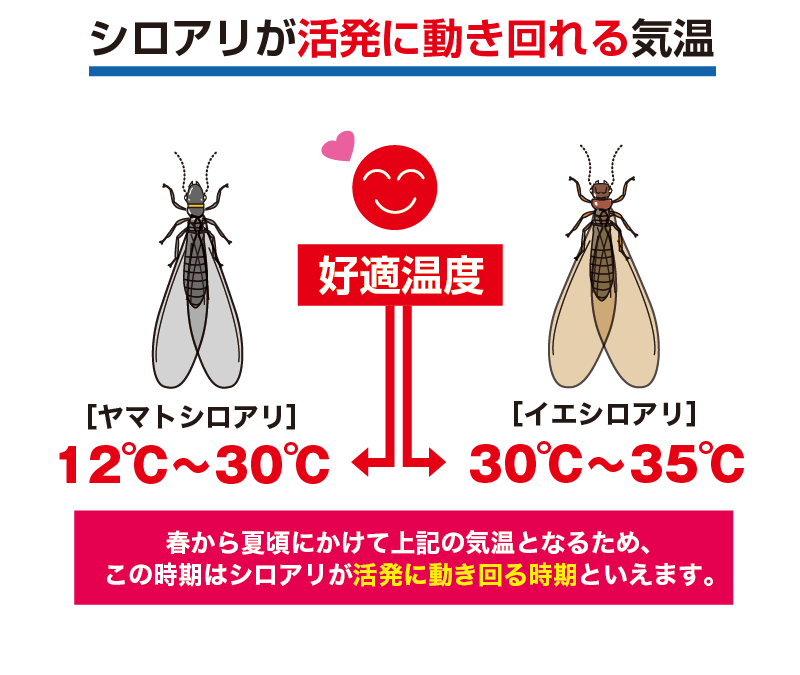

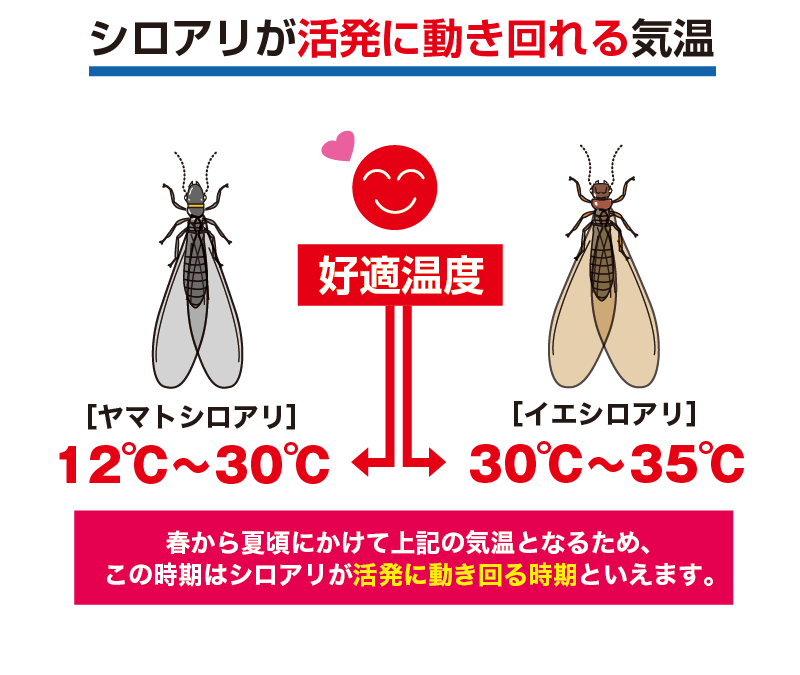

シロアリは、基本的に暖かく湿気の多い場所を好みます。

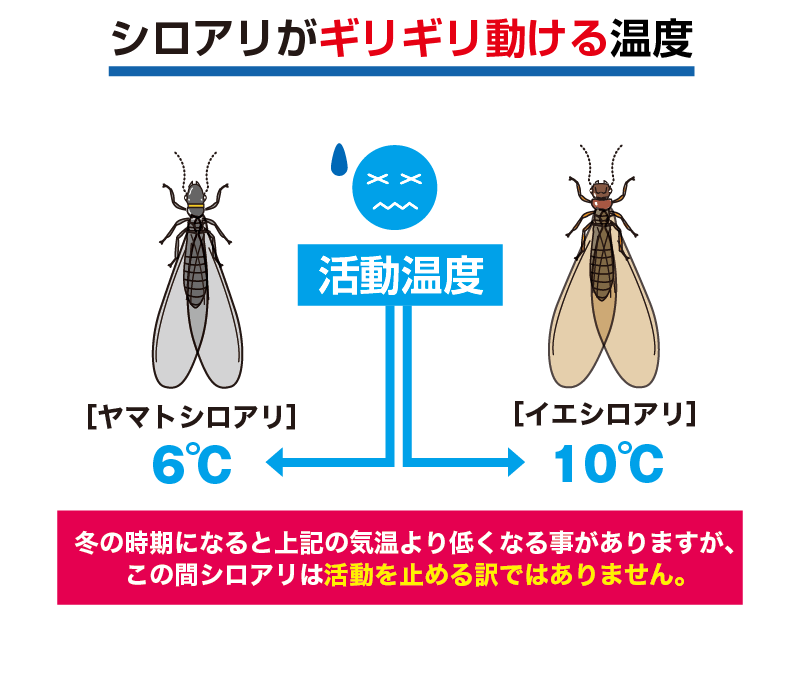

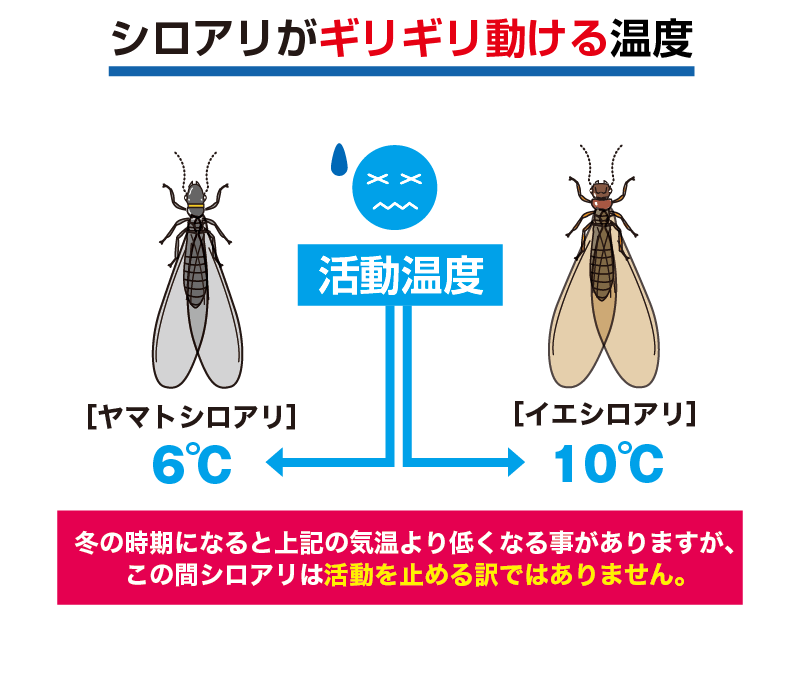

生物が活発に動き回れる気温のことを「好適温度」といいますが、シロアリの好適温度は、ヤマトシロアリが12℃〜30℃、イエシロアリが30℃〜35℃とされています。

日本では春から夏にかけての気温がこの好適温度にあたるため、この時期がシロアリの活動が最も活発になる季節といえます。

一方で、生物が最低限活動できる気温を「活動温度」と呼びます。シロアリの場合、ヤマトシロアリが約6℃、イエシロアリが約10℃といわれています。

冬の日本では、これらの気温を下回る地域も多くあります。

ただし、シロアリはこの間、活動を完全に止めるわけではありません。地中や木材の内部など、気温の変化を受けにくい場所に移動しながら生き続けています。

さらに、近年の住宅では断熱性能の向上により、床下の温度が安定しているため、シロアリが一年を通して活動できる環境が整っています。

このような理由から、シロアリは冬眠することなく、冬でも活動を続けます。そのため、住宅被害は一年中発生する可能性があります。

冬のシロアリ被害や対策については、以下の記事もあわせてご覧ください。

シロアリが活動しているのに見かけない理由は?

シロアリは、明るい場所や風の当たる場所を嫌う性質があるため、主に土の中や木の内部に巣を作って生活しています。そのため、日常生活の中でシロアリを目にすることは非常にまれです。

ただし、シロアリは種類によって決まった時期に羽アリになる習性を持っています。

羽アリが庭や室内で大量に飛び立つことで、初めて自宅のシロアリ被害に気づき、駆除を依頼される方も少なくありません。

つまり、シロアリは一年を通して活動しているものの、私たちが目にするのは羽アリとして姿を現す時期に限られるということになります。

シロアリの羽アリの発生と注意点

シロアリの羽アリの発生時期

シロアリの主な3種類が羽アリになる時期は、次の通りです。

「ヤマトシロアリ」は4月から5月、「イエシロアリ」は6月から7月、「アメリカカンザイシロアリ」は6月から10月にかけて発生します。

種類によって多少の違いはありますが、一般的には春から夏にかけて、多くのシロアリが羽アリとなって巣から飛び立ちます。

羽アリが一度に飛び立つ数は、数百匹から数千匹に及ぶこともあり、特に室内で発生した場合には驚かれる方や、パニックになる方も少なくありません。

このように、室内や庭で大量の羽アリを見かけた場合は、シロアリ被害が進行している可能性があります。早めに専門のシロアリ駆除業者へ相談し、調査や対策を行うことをおすすめします。

シロアリはなぜ羽アリになる?

シロアリは、一つの巣の中で出産を繰り返し、個体数を増やしていきます。巣の中のシロアリが増えて手狭になると、その一部が新しい巣をつくるために一斉に飛び立ちます。

このとき、シロアリは羽アリの姿へと変化します。地面に降り立った羽アリは、雄と雌がペアになって交尾を行い、土の中に潜って新たな巣を形成します。

このようにシロアリが一斉に飛び立つ現象を「群飛(ぐんぴ)」と呼びます。1回の群飛で、100匹から1,000匹以上の羽アリが飛び立つこともあります。

シロアリが羽アリとなって繁殖を始める仕組みなど、シロアリの生態全体については、次の記事で詳しく解説しています。

羽アリがいなくなれば、シロアリもいなくなる?

シロアリが群飛を行うと、2〜3日のあいだは羽アリが発生しますが、その後はぴたりと姿を見せなくなります。

しかし、羽アリが出なくなったからといって、「シロアリがいなくなった」わけではありません。

シロアリが1回の群飛で羽アリになる割合は、巣の中のわずか1〜3%程度といわれています。つまり、羽アリにならなかった残りの約97%以上のシロアリは、床下や庭の土の中などでそのまま活動を続けています。

このため、羽アリを見かけた場合は、早めにシロアリ駆除業者へ相談することを強くおすすめします。

たとえ羽アリの発生が止まっても油断せず、必ず専門業者に床下や庭の点検を依頼しましょう。

なお、「シロアリがいなくなった」と勘違いしてしまう理由などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

シロアリとクロアリの羽アリの見分け方

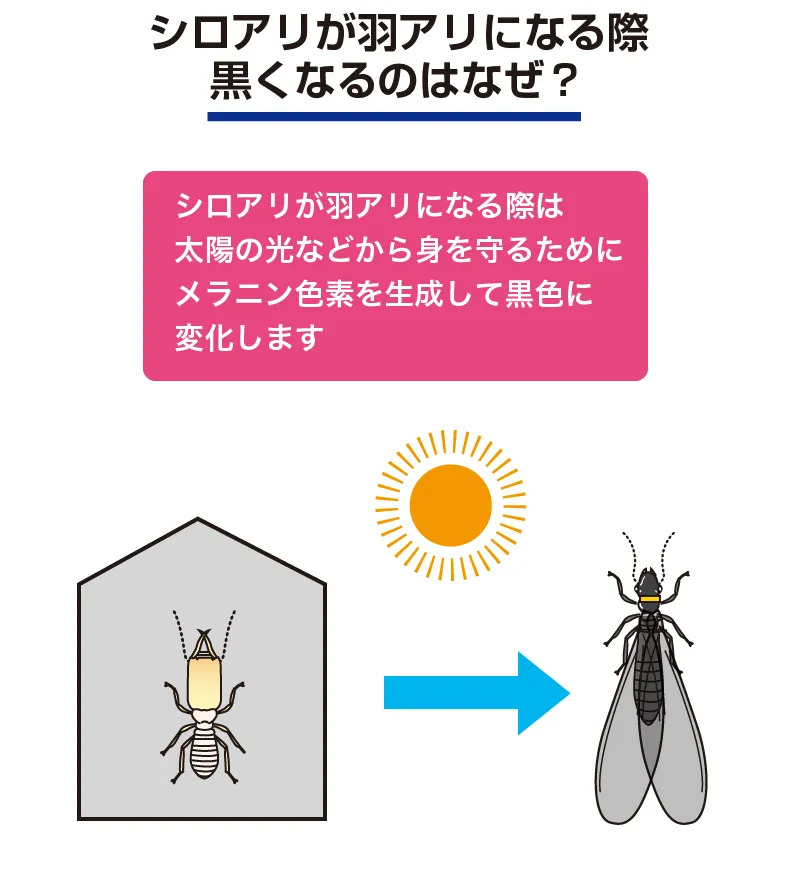

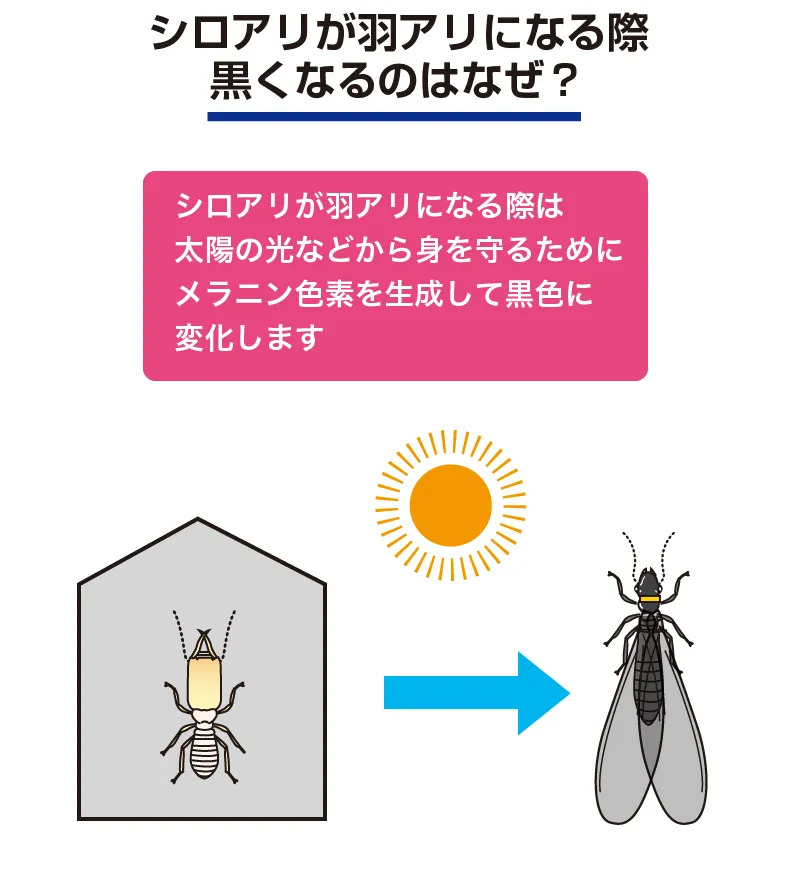

シロアリが羽アリになる際には、太陽光から身を守るためにメラニンという色素を生成し、体の色が黒っぽく変化します。

そのため、一見するとクロアリの羽アリと見分けがつかないことがあります。

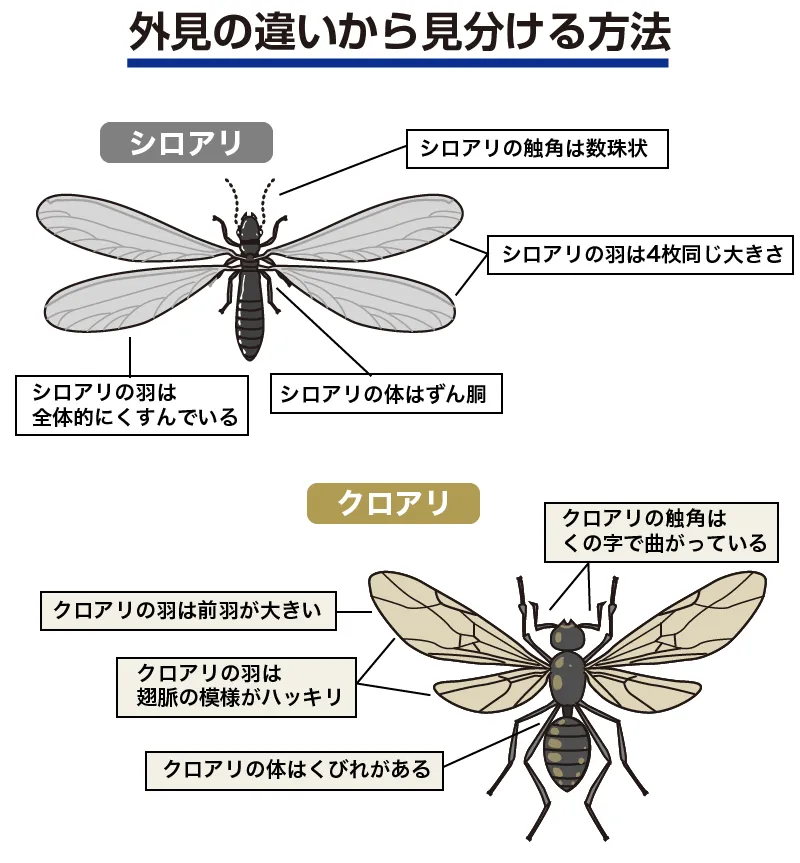

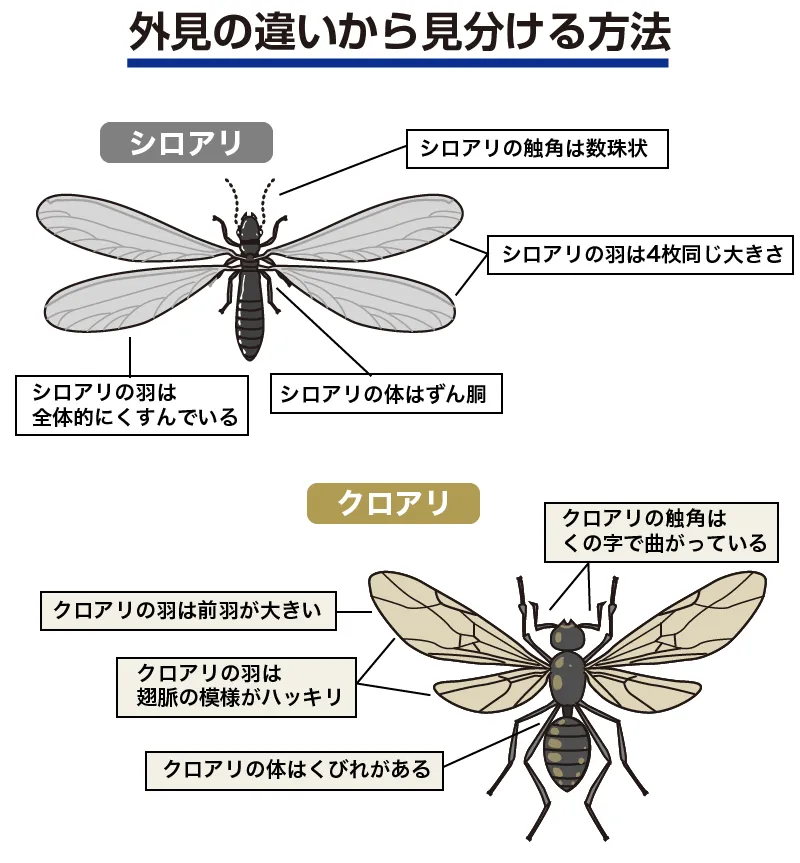

しかし、「シロアリの羽アリ」と「クロアリの羽アリ」では外見的な特徴が異なり、注意して観察すれば見分けることが可能です。

実際の羽アリの写真と特徴をまとめた図解が以下になります。

発生した羽アリがクロアリであれば、特に対処の必要はありません。一方で、シロアリの羽アリであった場合には早急な対応が必要です。

このような「シロアリの羽アリ」と「クロアリの羽アリ」の違いについては、以下の記事で画像や動画を用いて詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

シロアリ・羽アリを見つけたらどうすればいい?

シロアリや羽アリを住宅内で発見すると驚いてしまいますが、落ち着いて対処すれば被害を最小限に抑えることができます。

まず、羽アリを発見した場合は、掃除機で吸い取るなどして処理しましょう。羽アリが出入りしている隙間や穴が見つかった場合は、テープなどで一時的に塞いでも問題ありません。

一方、シロアリそのものを発見した場合は、無理に駆除しようとせず、そのままにしておきましょう。被害箇所を露出させておくと、乾燥を嫌うシロアリは見えない場所へ移動する傾向があります。

ただし、殺虫剤の使用は避けてください。市販の殺虫剤では巣の中のシロアリを完全に駆除することはできず、危険を察知したシロアリが巣を移動し、別の場所で被害を広げるおそれがあります。

このようなシロアリを見つけた際の正しい対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

シロアリ駆除に最適な時期とは?

シロアリは一年を通して活動しているため、「シロアリ駆除に最も適した時期」というものは実際のところ存在しません。

参考までに、私たちアリプロが一年を通して行っているシロアリ駆除の月別件数は、以下の通りです。

| 2022年 | 件数 |

|---|---|

| 1月 | 50件 |

| 2月 | 47件 |

| 3月 | 47件 |

| 4月 | 69件 |

| 5月 | 85件 |

| 6月 | 75件 |

| 7月 | 89件 |

| 8月 | 74件 |

| 9月 | 76件 |

| 10月 | 75件 |

| 11月 | 71件 |

| 12月 | 70件 |

| 2023年 | 件数 |

|---|---|

| 1月 | 53件 |

| 2月 | 46件 |

| 3月 | 45件 |

| 4月 | 66件 |

| 5月 | 89件 |

| 6月 | 88件 |

| 7月 | 92件 |

| 8月 | 52件 |

| 9月 | 70件 |

| 10月 | 69件 |

| 11月 | 78件 |

| 12月 | 63件 |

羽アリが発生する春から夏にかけては件数がやや増加する傾向にありますが、年間を通して大きな変動はなく、常にシロアリ駆除のご依頼をいただいています。

このように、シロアリや羽アリを発見した場合はもちろん、被害の兆候が見られたり疑われる場合も、季節を問わず早急な対応が重要です。たとえ冬場であっても、放置せず専門業者に相談しましょう。

シロアリ駆除と時期の関係シロアリ駆除と季節の関係については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

シロアリが発生する原因

シロアリの発生を防ぐためには、発生の原因を正しく理解し、適切に対策を講じることが重要です。

ここでは、シロアリが発生してしまう主な原因について解説します。

原因①:床下の湿気が強い

住宅の床下が土でできている「布(ぬの)基礎」の場合、地面からの湿気の影響を受けやすく、床下の湿度が高くなる傾向があります。

また、基礎の構造が複雑な場合や、床下の高さが低い場合にも湿気がこもりやすくなるため、十分な注意が必要です。

シロアリは湿気を好む性質があるため、床下の湿度が高い環境では被害が発生するリスクが高まります。

原因②:木材にカビや菌が発生している

床下などに使用されている木材にカビや菌(腐朽菌)が付着していると、シロアリが発生しやすくなります。

ここでいう「菌」とは、正確には白色腐朽菌や褐色腐朽菌などを総称した木材腐朽菌のことを指します。これらの菌は木材を腐らせ(腐朽させ)、その強度を著しく低下させる特徴があります。

さらに、木材腐朽菌が木材を分解する過程で発生する揮発性の臭気成分には、シロアリを引き寄せる作用があることも分かっています。

木材にカビや菌が見られる場合は、シロアリ被害の警告サインである可能性があります。早めの点検と対策を心がけましょう。

原因③:住宅の周辺や庭に日陰が多い

シロアリは日光を嫌う性質があり、日陰や湿った環境から侵入してくる傾向があります。

床下は構造上、常に日陰になるのは避けられませんが、住まいの周辺や庭に日陰が多いと、シロアリの発生リスクが高まります。

特に、基礎の外周部分に日陰ができると、そこからシロアリが屋内へ侵入しやすくなるため注意が必要です。

このようなシロアリが発生する原因や、その対策方法については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

住宅に現れるシロアリ被害の初期症状

ここからは、羽アリの発生以外で住宅に見られるシロアリ被害の初期症状について解説します。

たとえ羽アリが発生していなくても、以下のような症状が確認された場合は、早めにシロアリ駆除業者への相談を検討しましょう。

初期症状①:蟻道が作られている

シロアリは日光や風などの外的環境から身を守るため、「蟻道(ぎどう)」と呼ばれるトンネル状の通り道を作り、木材の内部へ侵入します。

この蟻道が住宅の基礎や床下などに形成されている場合、シロアリ被害が発生している可能性は非常に高いです。

定期的に住宅の基礎部分を点検し、蟻道が作られていないかを確認することが重要です。

初期症状②:床や畳がきしむ・フカフカする

床や畳がきしんだり、フカフカしたりする場所がある場合は、床板を支える木材がシロアリの被害を受けている可能性があります。

ただし、築年数が経過した住宅では、シロアリ被害がなくても同様の症状が現れることがあります。

もしシロアリ被害によるものであれば、住宅の強度がさらに低下するおそれがあるため、早めに床下点検などを実施することをおすすめします。

初期症状③:ドアや窓の建て付けが悪くなった

ドアや窓を支える木材がシロアリの被害を受けると、建て付けが悪くなり、ドアが閉まりにくい・窓が開かないなどの不具合が起こることがあります。

違和感を覚えた場合は放置せず、まずは床下などにシロアリ被害が発生していないかを確認するようにしましょう。

このようなシロアリ被害の初期症状については、以下の記事で詳しく解説しています。シロアリ被害が心配な方は、ぜひ参考にしてください。

シロアリが発生する前に定期的な消毒を

シロアリの消毒は、新築時には建築基準法によって義務付けられていますが、その後の実施は住宅の所有者の判断に委ねられています。

シロアリや羽アリを発見した場合はもちろん、兆候が見られない場合でも定期的に床下の調査を行っておくと安心です。

信頼できるシロアリ駆除業者の選び方や、シロアリ駆除の費用の目安については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

シロアリの調査・駆除はアリプロへ!

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

【保有資格】

・日本しろあり対策協会「しろあり防除施工士」

・日本健康住宅協会「健康住宅アドバイザー」