シロアリには「見た目の似た虫」が数多くおり、部屋の中や庭で見つけたときに「これってシロアリ?」と戸惑うことがあります。

しかし、正しい知識があれば、発見した虫がシロアリなのかどうかを見分けることができるため、必要以上に心配する必要はありません。

この記事では、シロアリ駆除に長年駆除してきた専門家が、シロアリと間違いやすい「シロアリに似た虫」の一覧とその見分け方を詳しく解説します。シロアリとの違いを知り、適切に対処できるようになりましょう。

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

クロバネキノコバエ

クロバネキノコバエとは?

クロバネキノコバエは、双翅目(ハエ目)クロバネキノコバエ科に属する小型のハエの総称です。また、双翅目(ハエ目)キノコバエ科のハエも含めて、広く「キノコバエ」と呼ばれることもあります。

一般的に、小さなハエをまとめて「コバエ」と呼びますが、クロバネキノコバエもその一種です。

体長は1~2mm程度と非常に小さく、網戸の隙間をすり抜けて屋内に侵入することがあります。そのため、クロバネキノコバエの侵入を防ぐには、戸締まりを徹底することが重要です。

主に腐敗した植物や土中の菌を餌とし、人家の周辺ではキノコや観葉植物、農作物などを食害します。

農業害虫や衛生害虫として不快な存在ではあるものの、シロアリのように家屋を傷めることはありません。また、針を持たず、噛むこともないため、人体に危害を加えることはありません。

発生しやすい場所はプランターや観葉植物の植木鉢の周辺で、幼虫は庭やプランターの腐葉土の中で育つと考えられています。

発生時期は通年ですが、特に湿度の高い梅雨時期に大量発生することが多いです。

クロバネキノコバエを駆除するには、市販の殺虫スプレーやコバエ用の粘着トラップが効果的です。

クロバネキノコバエとシロアリの見分け方

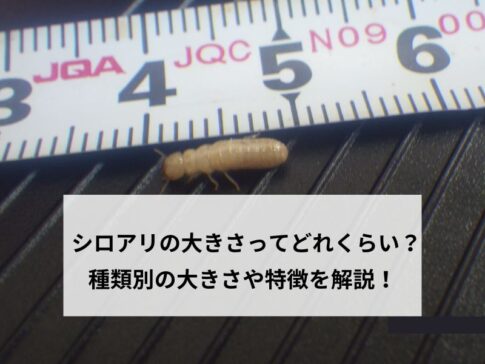

シロアリの羽アリは体長4.5mm~7.5mmと、わずか1mm~2mmのクロバネキノコバエに比べてはるかに大きいのが特徴です。体のサイズを知っておけば、両者を簡単に区別できます。

シロアリの詳しい体長については、以下の記事で解説しています。

また、発生する季節にも違いがあります。シロアリの羽アリは4月から7月の間に発生することが多く、特にヤマトシロアリやイエシロアリの被害が多いとされています。それ以外の時期に見つけた羽のある小さな虫は、シロアリである可能性が低いでしょう。

ノミバエ

ノミバエとは?

ノミバエは、双翅目(ハエ目)ノミバエ科に属する小型のハエの総称です。具体的には、オオキモンノミバエ、クサビノミバエ、コシアキノミバエなどの種類が含まれます。

前述のクロバネキノコバエと同様に、ノミバエも「コバエ」と呼ばれる小型のハエの一種です。

体長は2mm~4mmほどで、黒褐色の体を持ちます。素早く飛び回るため、捕まえるのが難しいのが特徴です。

日本全国に広く分布し、春から秋にかけて活発に活動します。

主にゴミや腐敗した食品などの不衛生な場所で発生しやすく、家庭ではキッチン、トイレ、浴室、ゴミ置き場などに出没することが多いため、不快害虫として嫌われがちです。

ノミバエは、卵からふ化し、幼虫を経て成虫になるまでのサイクルが非常に短いことが知られています。放置したゴミなどがあると、一気に大量発生するため注意が必要です。

病原菌を媒介することはありませんが、飛び回ることで不快感を与えたり、食品の中に卵を産みつけることがあるため、衛生管理には気を付ける必要があります。

ノミバエとシロアリの見分け方

ノミバエはシロアリの羽アリと間違えられることがありますが、体長が小さいため簡単に区別できます。

また、発生場所にも違いがあります。ノミバエはゴミや腐敗した食品など不衛生な環境に発生しやすいため、周囲に原因となるものがある場合は、ノミバエである可能性が高いと考えられます。

さらに、発生時期の違いも見分けるポイントです。シロアリの羽アリは主に4月~7月に発生するため、それ以外の季節、特に秋に見かけた場合はシロアリの可能性は低いでしょう。

クロアリ

クロアリとは?

クロアリとは、黒っぽいアリを総称する呼び方です。

代表的な種類として、クロヤマアリ、クロオオアリ、ルリアリ、サクラアリ、トビイロケアリ、トビイロシワアリ、オズアリなどが挙げられます。これらはいずれも膜翅目(ハチ目)アリ科に属し、黒色または黒褐色の体を持つアリです。

街や公園、住宅周辺など、さまざまな場所で見かけることができます。

クロアリは雑食性の昆虫で、基本的に何でも餌にします。

種類によって習性が異なり、例えばルリアリは機械油を好み、家電製品や自動車の中に巣を作ることがよく知られています。

シロアリとは異なり、家屋を損傷させることはありませんが、家の中に巣を作ったり、大量に発生することがあります。

まれに人を噛むことがありますが、毒はなく、特に心配する必要はありません。

ただし、近年ニュースでも話題になっている外来種のヒアリは有毒で、激しい痛みやアレルギー反応(アナフィラキシーショック)を引き起こす可能性があるため注意が必要です。日本国内では定着は確認されていませんが、港湾施設やコンテナ周辺で時折発見されています。

クロアリとシロアリの見分け方

シロアリとクロアリは、体長や羽アリの色が似ているため、間違えられることがあります。しかし、体の区切り(くびれ)、触覚の形状、羽の特徴などを確認すれば、判別が可能です。

例えば、

・クロアリの体は「くびれ」がありますが、シロアリは寸胴型です。

・クロアリの触覚は「く」の字に曲がっていますが、シロアリはまっすぐです。

といった観点で特定することができます。詳細は次の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

イエヒメアリ

イエヒメアリとは?

イエヒメアリは、膜翅目(ハチ目)アリ科に属する外来種のアリで、アフリカの熱帯地方を原産としています。

日本では、野外での生息は九州まで確認されていますが、人為的に運ばれたことで本州、四国、九州、南西諸島、小笠原など広範囲にわたり建物内で生息しています。近年は北海道の屋内でも生息が確認されました。

体長は2.0mm~2.5mmと非常に小さく、わずかな隙間からどこにでも侵入します。そのため、一般家庭も格好の住処となり、被害が多数報告されています。家具の中や壁の隙間などに巣を作って繁殖しやすいことが知られています。

イエヒメアリは雑食性で、家の中にあるあらゆる食品を食害するほか、布をかじって衣服に穴を開けることもあります。また、人を咬む習性があり、まれに噛まれた痕が腫れることもあります。

発生時期は春から秋ですが、屋内では冬でも活動することがあります。

通常、アリやシロアリの仲間はコロニー(巣)の中に1匹の女王アリがいますが、イエヒメアリは複数の女王アリを持つのが特徴です。この生態により、繁殖力が高く、コロニーが持続しやすいとされています。

イエヒメアリの駆除にはベイト法(毒餌)などが使われますが、その繁殖力の高さから、クロアリよりも駆除が難しいといわれています。

イエヒメアリとシロアリの見分け方

イエヒメアリは、シロアリに比べて体長が非常に小さく、体の区切りや触覚の形状にも違いがあります。詳しくは、前項で紹介した記事をご覧ください。

また、イエヒメアリは屋内の床や壁の上を活発に歩き回りますが、シロアリは土中や木材の中に生息し、基本的に人目につく場所には出てきません。このような習性の違いも、見分けるポイントの一つです。

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ しろあり防除施工士が必ず対応

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

アリガタバチ

アリガタバチとは?

アリガタバチは、正式には「シバンムシアリガタバチ」と呼ばれる昆虫で、膜翅目(ハチ目)アリガタバチ科に属しています。

ハチの一種ですが、「アリガタ(蟻型)」という名のとおり、見た目がアリに似ています。

体長は1.5~2.0mmと非常に小さいのが特徴です。

アリガタバチの雌は人を刺すことがあり、刺されるとチクっとした痛みを感じます。刺された箇所が腫れたり、かゆみが出ることもあり、アレルギー反応によって全身に発疹が現れる場合もあるため注意が必要です。

「シバンムシアリガタバチ」という正式名のとおり、シバンムシに寄生して生きる昆虫です。雌はシバンムシの幼虫に針を刺して麻痺させ、そこに卵を産み付けます。

シバンムシは、小麦粉や穀類などの食品、畳、壁紙などに発生する害虫として知られています。シバンムシが発生すると、それを宿主とするアリガタバチも発生しやすくなります。そのため、アリガタバチを駆除するには、まずシバンムシの発生を防ぐことが重要です。

発生時期は春から秋にかけてで、特に7月~9月の気温が高い時期に活発に活動します。

アリガタバチとシロアリの見分け方

アリガタバチはアリに似ているため、シロアリの羽アリと間違えることがあります。しかし、それぞれの特徴を知っておけば簡単に区別できます。

まず、アリガタバチは非常に小さいため、大きさで見分けることができます。

また、シロアリの羽アリは浴室や玄関など湿気の多い場所に発生しやすいのに対し、アリガタバチはシバンムシが発生しやすい食品の周辺でよく見られます。

さらに、シロアリの羽アリが発生するのは基本的に4月から7月に限られるため、それ以外の季節であればシロアリの可能性は低いでしょう。

ヒラタチャタテ

ヒラタチャタテとは?

ヒラタチャタテは、チャタテムシ目コナチャタテ科に属する昆虫です。

体長は1.0~1.3mmで、日本全国に分布しています。

一般家庭でよく見られる昆虫で、貯蔵食品、小麦粉などの穀粉、お菓子、乾麺、チーズといった食品類のほか、古本や畳、壁紙の糊など、さまざまなものを餌にします。

カビが生えやすい蒸し暑い環境を好み、寒さに弱いのが特徴です。

身近な昆虫ですが、雌だけで繁殖する単為生殖を行い、雄は発見されていないという不思議な生態を持っています。

毒はなく、人を噛んだり家屋に直接被害を与えたりすることはありません。ただし、粉状になった死骸が空中に舞うと、吸い込んだ際に喘息などのアレルギーを引き起こす可能性があることがわかっています。

ヒラタチャタテとシロアリの見分け方

ヒラタチャタテは「かろうじて肉眼で見える」ほど小さいため、この特徴を知っていればシロアリと間違えることはありません。

また、非常に小さいことからダニと間違えられることもあります。しかし、ダニは肉眼ではほとんど見えないほど小さいため、目で確認できる昆虫がダニである可能性は低いでしょう。

メイガ

メイガとは?

一般に「メイガ」と呼ばれる昆虫の正式名称は「ノシメマダラメイガ」で、鱗翅目(チョウ目)メイガ科に属する蛾の一種です。「ノシメコクガ」と呼ばれることもあります。

メイガ科には多くの種が含まれますが、中でも特に害虫とされるのがノシメマダラメイガです。

メイガの体長は、幼虫が2~13mm、成虫は7~8mm程度で、住宅周辺のさまざまな場所に生息しています。

幼虫は食品を食害し、その対象は穀物(米、麦、トウモロコシなど)、小麦粉、乾麺、菓子、ナッツ、ドライフルーツ、唐辛子など広範囲にわたります。特に、お米に発生する害虫としてよく知られています。

また、食品を保存している容器を食い破り、中に侵入して被害を及ぼすこともあります。

メイガの幼虫は赤褐色の粒状の糞をするのが特徴です。食品の周囲にそのような糞が見られた場合は、メイガの被害を疑う必要があります。

発生時期は春から秋にかけてですが、暖かい屋内では冬でも見られることがあります。

メイガとシロアリの見分け方

メイガは体長がシロアリの羽アリとほぼ同じため、間違えられることがあります。

しかし、両者の写真を見比べるとわかるように、見た目の雰囲気は大きく異なります。そのため、それぞれの特徴を知っていれば区別できます。

また、発生場所にも違いがあります。メイガは食品の周囲に発生しやすいのに対し、シロアリは浴室や玄関など湿気の多い場所で見られることが多いです。

発生時期にも違いがあり、シロアリの羽アリは基本的に4月から7月に限られます。そのため、それ以外の時期に羽のある昆虫を見かけた場合、シロアリの可能性は低いと考えられます。

シミ(ヤマトシミ)

シミ(ヤマトシミ)とは?

シミ(ヤマトシミ)は、総尾目(シミ目)シミ科に属する昆虫です。漢字では「紙魚(シミ)」と表記されます。

成虫の体長は約1cmで、銀色の鱗粉に覆われ、魚のような見た目をしています。その特徴から、日本では古くから「きららむし(雲母虫)」「きらむし」と呼ばれ、西洋では「シルバーフィッシュ(Silverfish)」と名付けられました。

羽を持たず、一生を通じて大きな形態変化はありません。原始的な昆虫であり、3億年以上前からほとんど姿を変えていないと考えられています。

平安時代中期(西暦1000年頃)に成立した『源氏物語』には、古い手紙について「しみといふ虫のすみかになりて、ふるめきたる黴(かび)くささながら、跡は消えず」(現代語訳:シミという虫の住処になり、古くてカビ臭いが、文字は消えていない)と描写されています。

日本では古くから人家周辺に生息している「ヤマトシミ」が一般的ですが、近年は西洋から移入した「セイヨウシミ」も増えています。

さらに、2022年には「ニュウハクシミ」という新たな外来集のシミも現れています。東京文化財研究所の調査によると、既に日本国内19都道府県で、資料や古文書などの被害が発見されています。

シミは紙を好み、古書や掛け軸の表面を食害します。また、衣類、食品、虫の死骸などを食べることもあります。

人を噛んだり刺したりすることはなく、屋内にいても人体への直接的な影響はありません。しかし、不快感を与えるため、「不快害虫」とされています。

また、湿度の高い環境では、餌がなくても1年以上生存できるという驚異的な適応力を持っています。

シミとシロアリの見分け方

シミの体長は約1cmで、シロアリと比較的近い大きさです。また、色も白っぽいため、見慣れない人はシロアリと勘違いすることがあります。

シミとシロアリの大きな違いは、行動にあります。シミは単独で行動し、壁や畳の上を歩き回る姿が見られます。一方、シロアリは土中や木材の中で生活し、(羽アリを除いて)自ら外に出てくることはほとんどありません。

「この虫はシロアリ?」と思ったらアリプロへ!

アリプロは、創業38年以上の歴史を持つシロアリ駆除会社です。東京・千葉・埼玉・茨城に密着し、施工実績4.9万件を突破しました。

アリプロは日本しろあり対策協会に加盟しており、調査や工事を行うスタッフは全員「しろあり防除施工士」の資格を保有しています。床下調査の際には、床下の状況をデジカメで撮影し、お客様にわかりやすくご報告します。

さらに、工事後の定期点検(5年間)や1,000万円の修復保証など、充実したアフターサービスを提供。独自の水害保証も完備しており、万が一のトラブルにも安心です。

お電話は平日および土曜日の8:30~17:30、メールは365日24時間受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

無料点検の申し込み問い合わせはこちらから

【保有資格】

・日本しろあり対策協会「しろあり防除施工士」

・日本健康住宅協会「健康住宅アドバイザー」