床下の湿気対策は、住宅の劣化を防ぎ、居住者の健康リスクを低減するうえで非常に重要です。しかし、私たち「アリプロ」のような床下専門業者に依頼して対策を行う場合、一定の費用がかかることも事実です。

この記事では、床下の湿気が引き起こす問題やその原因、プロが行う湿気対策の内容と費用の目安、さらにDIY(ご自身)で対策を行う際の注意点についてまとめました。

床下の湿気対策でお悩みの方は、まず本記事をお読みいただくことで、本当に湿気対策が必要なのかや、予算に応じた適切な湿気対策について理解することができます。ぜひ参考にしてください。

・ 床下対策の専門家が必ず対応

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

CONTENT

床下の湿気により引き起こされる「問題」

床下の湿気が強いと、「なんとなく良くない」ということは分かっていても、具体的に住宅や人にどのような悪影響を及ぼすのかは、意外と知られていません。

床下の湿気が原因で発生する主な問題には、次のようなものがあります。

問題①:カビ・腐朽菌の発生

床下に湿気が多いと、カビや、木材を腐らせて耐久性を低下させる「腐朽菌(ふきゅうきん)」が発生します。

一般的に、カビは湿度約70%、腐朽菌は湿度約85%になると発生するとされており、特に腐朽菌が発生した住宅では耐久性が著しく損なわれます。

問題②:健康被害

前述のカビや腐朽菌は、人の健康にも悪影響を及ぼします。

床下や押入れのカビ臭の原因となるほか、胞子を吸い込むことでアレルギーや喘息、鼻炎などの症状を引き起こす可能性があります。

問題③:シロアリ被害の発生

シロアリは湿気を好む害虫です。床下の湿気が強いということは、シロアリにとって好都合な環境であり、被害に遭う危険性が高まります。

さらに、木材にカビや腐朽菌が発生していると、シロアリをより強く誘引することが分かっています。

問題④:住宅性能の低下

床下の断熱材は、素材によっては湿気の影響で水分を吸収して重くなり、床下に落下してしまうことがあります。こうなると住宅の断熱性能が損なわれ、省エネ性にも悪影響を及ぼします。

また、湿気によって木材の耐久性が低下すると、ドアのガタつきや窓の開閉不良などの不具合が発生することもあります。

さらに、前節の通り湿気によってシロアリ被害が併発すると、住宅性能は瞬く間に低下します。

床下の湿気が発生する「原因」

以上のように、床下の湿気はさまざまな問題を引き起こしますが、その原因は何でしょうか。

床下の湿気が強くなる主な原因は、以下の通りです。

原因①:床下が土になっている

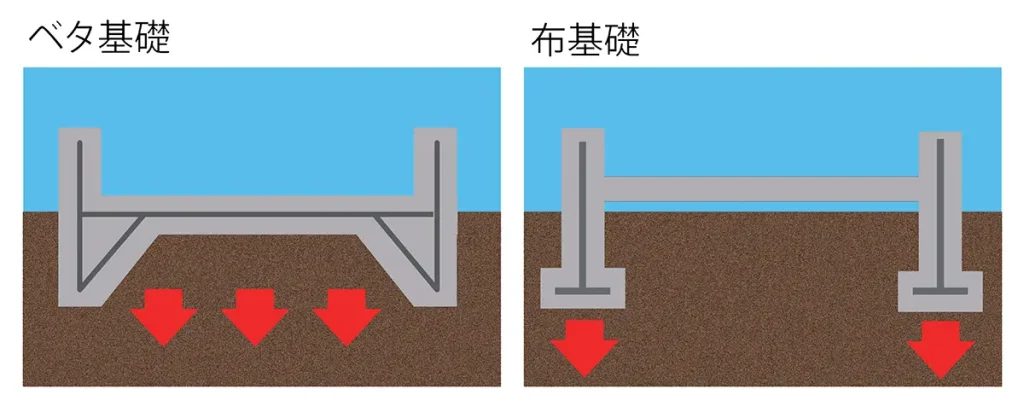

床下がコンクリートで覆われず、土が露出している基礎は「布基礎(ぬのぎそ)」と呼ばれる構造です。

布基礎では、土壌からの湿気がそのまま床下空間に上がってくるため、湿度が高くなりやすい傾向があります。

また、湿気によって地面にカビが発生しやすく、その影響で収納庫などを開けた際にカビ臭が漂う住宅も少なくありません。

原因②:通風口が塞がれている

住宅の基礎には、床下の風通しを良くするための「通風口(換気口)」が一定の間隔で設けられています。

この通風口が植木鉢で塞がれていたり、ゴミやホコリが詰まっていたりすると、通気が妨げられ、床下に湿気が溜まりやすくなります。

原因③:住宅が隣家と接している

住宅が隣家と密接していたり、庭の外構などと距離が近すぎたりすると、風通しが悪くなり、床下の湿気が悪化する原因となります。

特に、都心部などの住宅密集地では、このような環境に置かれている住宅が多く見られます。

原因④:近くに河川や田んぼがある

近くに河川や田んぼがあると、周辺の土壌の湿度が高くなり、それに伴って床下の湿度も上がる傾向があります。

また、住宅を建てる前に、その土地が河川や田んぼを埋め立てた場所である場合も、湿気がこもりやすくなることがあります。

原因⑤:漏水や床下浸水が発生したことがある

床下で漏水や浸水が起こると、一時的に湿度が急上昇します。このような状況では、カビや腐朽菌が急速に広がることも珍しくありません。

こうした状況を放置しないためには、定期的な床下点検を行うことが重要です。

床下浸水が発生した際の対処法については、以下の記事をご参照ください。

「床下の基礎」の構造と湿気の関係

前節では、床下に湿気が溜まる原因のひとつとして、床下が土になっている「布基礎」について触れました。

その他によく採用される工法に「ベタ基礎」があり、こちらは床下全体にコンクリートを敷く構造です。

既に解説した通り、一般的には布基礎の方が床下の湿気が高くなる傾向があります。

ただし注意が必要なのは、ベタ基礎だからといって湿気対策が不要とは限らないことです。一方で、布基礎であっても、必ずしも手間をかけた湿気対策が必要になるとは限りません。次節では、その詳細について解説します。

「ベタ基礎」の湿気対策

床下がベタ基礎の住宅は、一般的に湿気が少ない環境です。そもそも、床下をコンクリートで覆うこと自体が、湿気対策の役割を果たすためです。

しかし、実際にベタ基礎の床下を点検すると、木部にカビが発生していることも少なくありません。

これは、何らかの外的要因が影響している可能性があるほか、新築時のコンクリートは2〜3年、長ければ10年以上かけて水分を放出する性質があるためです。

「布基礎」の湿気対策

床下が布基礎の場合、「何らかの湿気対策を施したほうが良いのでは?」と不安を感じる人も多くいます。悪徳業者の中には、この不安につけ込み、「床下が土(布基礎)だから湿気対策が必要だ」と一方的に決めつけて話を進めるケースもあります。

しかし、布基礎であっても湿気が少ない住宅は存在します。たとえば、私たちアリプロが対応する千葉県八街市は、土壌が砂地であることで有名で、砂地が適した生育環境である「落花生」が名産品となっています。このような地域の住宅では、たとえ布基礎であっても湿気はそれほど高くないことが多いです。

このように、「布基礎だからといって、必ずしも湿気対策が必要になるとは限らない」ということを理解しておきましょう。

いずれにせよ、「ベタ基礎だから」「布基礎だから」といった理由だけで湿気対策の実施を決めるのではなく、現在の床下の状況をしっかり確認して判断することが大切です。

では、床下の湿気対策が必要かどうかは、どのような点で判断すればよいのでしょうか。次の節で解説します。

・ 床下対策の専門家が必ず対応

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

湿気対策の「必要性」はどう判断する?

湿気対策の必要性は、次のポイントを参考に判断できます。

判断ポイント①:床上の状況を確認する

床下の湿気が強い場合、床上に次のような症状が現れることがあります。

・押入れがカビ臭い

・収納庫や点検口を開けるとカビ臭い

・壁紙にカビが発生する

・畳にカビが発生する

・床がフカフカする

・害虫(ゴキブリ・ダニなど)が多い

・室内にナメクジが出る

・室内がジメジメする

住宅内でこのような症状が見られる場合、床下の湿気が影響している可能性があります。ご自身で点検口から床下を覗いてみるか、専門業者に依頼して湿気の状況を確認してもらいましょう。

判断ポイント②:床下の状況を確認する

床下の状況から湿気対策の必要性を判断するには、カビや腐朽菌の発生状況を確認します。

ただし、湿気が少ない場合でもごく少量のカビは発生するものです。わずかなカビだけであれば、あまり慌てる必要はなく、1年ごとなど定期的に経過を観察しながら湿気対策の要否を判断するとよいでしょう。

一方、次のような症状が見られる場合は、湿気が非常に強い可能性が高いです。

・地面が明らかに湿っている(濡れている)

・土や木部にキノコが生えている

・ナメクジが生息している

このような症状が出ている場合は、早急に湿気対策を検討すべきと考えられます。判断の目安として覚えておきましょう。

判断ポイント③:専門機器で数値を測定する

床下の湿気を数値で測定する方法として、含水率計(水分計)を床下に持ち込み、木材に含まれる水分量を測定する方法があります。含水率が15%前後であれば問題はなく、20%を超えるようであれば湿気対策が必要という目安になります。

| 木材含水率 | 問題点 | 湿気対策 |

|---|---|---|

| 15%前後 | 特になし | 不要 |

| 20%以上 | カビの発生 | 必要 |

| 25%以上 | 腐朽菌の発生 | 必要 |

このような含水率計はホームセンターで購入できるほか、業者によっては床下点検時に測定してくれる場合もあります。

ただし、床下の木材に含水率計を使用すると、測定する場所や方法によって数値に大きなばらつきが出ることがあります。中には、この数値を意図的に操作し、あたかも湿気が多いかのように見せて営業を行う悪徳業者も存在するため注意が必要です。

あくまでも参考指標の一つとして捉え、床下の状況とあわせて総合的に判断することが確実といえます。

「床下の湿気対策」はどんな業者に相談すればよい?

床下の湿気対策について施工やアドバイスが必要な場合は、私たちのような床下専門業者(床下施工を専門に行うシロアリ駆除業者)に依頼することをおすすめします。

リフォーム会社や地域のホームセンターなどに床下の湿気対策を依頼した場合、その多くは私たちのような専門業者に委託されるため、余計な紹介料(中間マージン)が発生してしまいます。したがって、信頼でき、地域での施工実績が豊富な業者に直接依頼することをおすすめします。

私たちアリプロは、関東エリアを中心に活動する床下専門業者です。湿気対策工事の実績も豊富ですので、床下の湿気でお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。

・ 床下対策の専門家が必ず対応

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

プロによる「床下の湿気対策」の一覧

ここからは、私たちのような床下専門業者が行う湿気対策について、施工内容と費用感をご紹介します。

全体の費用感や効果の持続期間、対象となる床下環境をまとめたものが、以下の表です。

| 施工 方法 | 費用 | 効果 期間 | 床下 環境 |

|---|---|---|---|

| 防湿シート | 10~15万円 | 半永久 | 土 |

| 床下 換気扇 | 15~25万円 | 5~15年 | 土・コン クリート |

| 床下 調湿材 | 30~40万円 | 半永久 | 土・コン クリート |

| 樹脂 皮膜 | 70~80万円 | 半永久 | 土 |

それぞれの施工方法について、有用性だけでなく、正直なデメリットも交えながら解説します。

プロの湿気対策①:防湿シートの敷設

床下の土壌面に厚さ0.1mm前後の防湿シートを敷く方法です。プロが行う湿気対策の中では比較的安価で、土壌から上がる湿気を防ぎます。

費用の相場は、50㎡で10万〜15万円前後です。湿気がそれほど強くない住宅で、できるだけ安価に済ませたい場合に有効な方法といえます。

注意点として、床下の構造によっては施工の難易度が高く、シート同士をしっかりと重ね合わせないと十分な効果が発揮されません。そのため、施工業者の技術や品質による影響が大きい点が、この方法のデメリットです。

また、湿気の上昇を防ぐ一方で、湿気の強い床下では土壌とシートの間に湿気がこもり、水滴が発生して土壌面が常に濡れた状態になる可能性もあります。

プロの湿気対策②:床下換気扇の設置

床下の通気口(換気口)に換気扇を設置し、強制的に換気を促す方法です。

換気扇の価格は1台あたり6万〜8万円程度が一般的で、床下面積が50㎡の場合は2〜4台の設置が目安となるため、相場は15万〜25万円程度です。

ベタ基礎の住宅に多い「基礎パッキン工法」と呼ばれる通風口にも対応した商品があり、床下が土でもコンクリートでも施工可能です。

デメリットとしては、換気扇本体の保証期間が5年程度であることが多く、期間経過後に故障した場合は買い替えが必要になる点や、毎月の電気代といったランニングコストが発生する点が挙げられます。

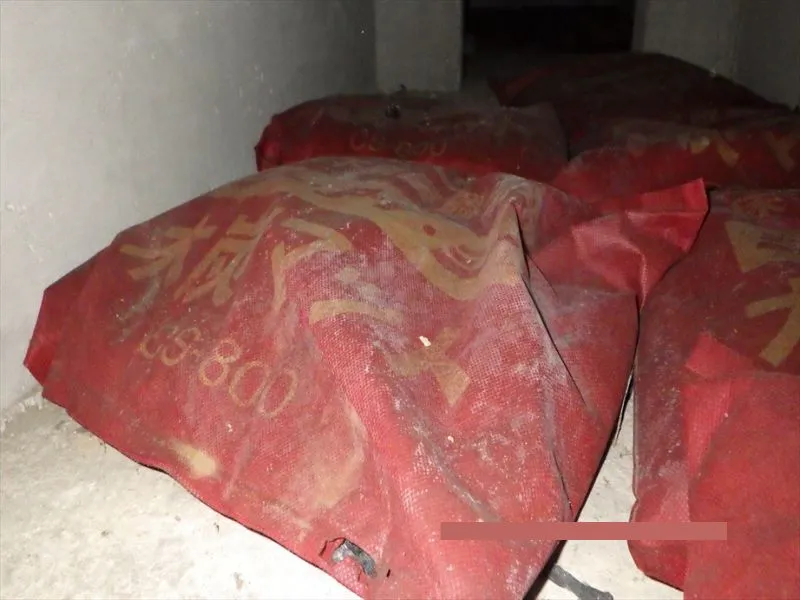

プロの湿気対策③:床下調湿材の敷設

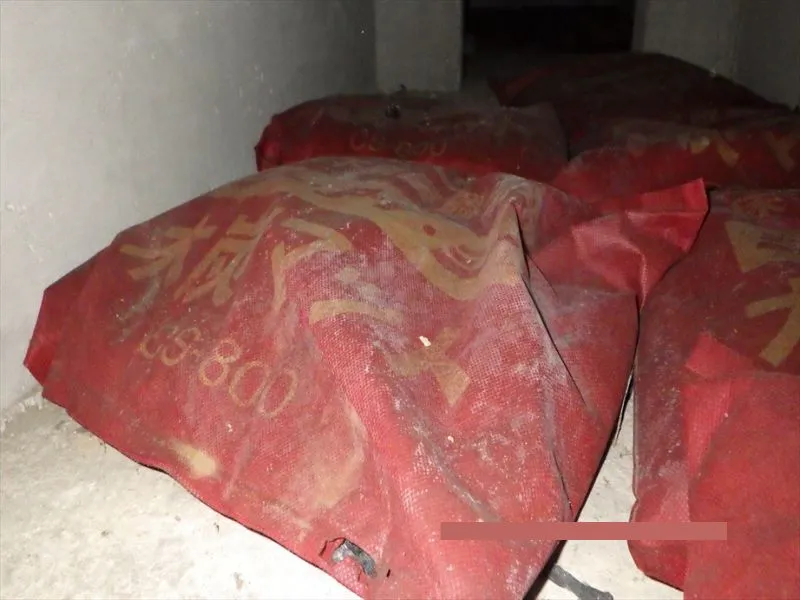

湿気を調節する調湿材(湿気を吸収する石)を床下に敷設する方法です。

床下面積が50㎡の場合、費用は30万〜40万円前後と高額ですが、ランニングコストはかかりません。

商品によってはカビ臭などを抑える消臭効果もあり、効果は半永久的に持続します。床下の状況を選ばず施工できるため、私たちアリプロでも湿気対策として頻繁に使用しています。

デメリットとしては、漏水や床下浸水が発生して調湿材が水没すると、効果がなくなる点が挙げられます。

また、床下の高さが低い場合は、調湿材を敷設することでさらに狭くなり、人が通れなくなることがあります。このような住宅では、調湿材の施工をお断りする場合があります。

プロの湿気対策④:床下樹脂皮膜の散布

床下の土壌面に薬剤を散布し、樹脂の皮膜を形成して湿気対策を行う方法です。「クリーンバリヤ」や「テクノガード工法」とも呼ばれます。

防蟻対策も同時に行える半面、費用も高額で、床下面積が50㎡の場合は70~80万円前後が目安です。

防蟻効果は約5年間ですが、湿気対策となる皮膜は半永久的に持続するため、ランニングコストはかかりません。

デメリットとしては、施工面での負担が挙げられます。不陸がある(床下がでこぼこしている)場合は完全な施工が難しく、床下を平らにする作業が必要になれば追加費用が発生する可能性があります。

また、施工後2〜3カ月は床下に入れないため、急なトラブルに対応できない点も注意が必要です。さらに、施工から年数が経過した住宅では、皮膜がひび割れて本来の効果を発揮できないケースもあります。このように、施工を行う業者の品質によって効果が大きく左右される点も考慮に入れる必要があります。

プロによる「床下の湿気対策」のまとめ

以上の4つが、一般的なシロアリ駆除業者で行われる床下の湿気対策です。

業者によって対応できる施工方法とそうでない方法がありますので、問い合わせ時に必ず確認しておきましょう。

なお、私たちアリプロでは「防湿シートの敷設」に対応しています。一方、床下樹脂皮膜については、上述の通りデメリットが大きいと考えているため、原則として受注しておりません。

・ 床下対策の専門家が必ず対応

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

DIY(ご自身)で行う「床下の湿気対策」

最後に、床下の湿気対策をDIY(ご自身)で行う方法と注意点について解説します。

前提として、床下での湿気対策の作業は想像以上に過酷です。床下には排水管や給水管などの設備配管も通っており、不注意によって漏水トラブルを引き起こす可能性もあります。

ご自身で床下の湿気対策を行う場合は、こうしたトラブルに加え、熱中症や腰痛などにも十分注意しながら作業を進めてください。

DIYの湿気対策①:換気口まわりの片づけ・清掃

ご自身で床下の湿気対策を行う場合は、まず換気口まわりの荷物を片づけ、清掃するといった簡単な作業から始めましょう。

通風口に細かい網目が付いている場合、ホコリが溜まって通風の妨げになっている可能性があります。濡れた雑巾などで拭き取るだけでも、ある程度汚れが落ち、一定の効果が期待できます。

DIYの湿気対策②:床下換気扇を自分で設置

プロの湿気対策でも紹介した「床下換気扇」は、ネット通販などでも安価なモデルが販売されています。こうした商品をご自身で購入し、設置することも可能です。

換気口に取り付けるタイプよりも、床下空間に置くだけのタイプ(「据え置き型」などと呼ばれます)のほうが設置は容易ですので、購入時の参考にしてください。

床下換気扇の設置に際して電気配線を扱う場合は、ご自宅であっても「電気工事士」の資格が必須です。電気配線の知識がないまま工事を行うと、最悪の場合、床下で発火や火災が発生する恐れがあります。無資格での作業は絶対にやめましょう。

DIYの湿気対策③:床下調湿材の敷設

プロの湿気対策でも紹介した調湿材は、ネット通販やホームセンターで個人でも入手可能な商品があります。

ご自身で調湿材を敷設する場合は、袋のまま設置できる「マット型」の商品を選ぶと、作業が簡単に済みます。

ただし、床下全面に調湿材を敷くとなると相当な量が必要になり、運搬だけでも体力を消耗します。ご自身で行う場合は、水回りの下だけに敷くなど、限定的な対策にとどめるのが現実的です。

市販されている調湿材の中でも、シリカゲルや消石灰を主成分とするものは、一時的な効果しかありません。一方、主成分がトバモライトやゼオライトのものは、半永久的な効果が見込めるため、こちらを選ぶようにしましょう。

DIYで湿気対策を行うことの懸念点

ここまで、ご自身で行える床下の湿気対策方法をご紹介しました。

私たちがシロアリ調査の依頼を受けて床下点検を行うと、ご自身で湿気対策を実施された現場に遭遇することがあります。床下工事の大変さを理解しているからこそ、住宅を大切にされているお気持ちが伝わり、素晴らしいと感じます。

しかし一方で、ご自身で湿気対策を行った結果、換気扇が正しく取り付けられていなかったり、調湿材の量が不足していたりして、かえって床下の湿気状況が悪化し、カビやシロアリの温床になってしまっている現場にも遭遇します。

ご自宅の湿気が明らかに強いと感じる場合は、ぜひ一度プロの目線で誠心誠意アドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。現地調査・お見積もりは無料で承ります。

・ 床下対策の専門家が必ず対応

・ 日本しろあり対策協会に加盟

・ 無料の床下調査、工事後5年間の毎年点検

「床下の湿気対策」ならアリプロへ!

アリプロは創業38年、累計4.9万件以上の施工実績を誇る床下専門業者です。調査・工事にお伺いするスタッフは全員が有資格者のため、確かな品質の工事をお約束します。

床下の湿気調査やお見積もりは無料で行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

無料点検の申し込み問い合わせはこちらから

【保有資格】

・日本しろあり対策協会「しろあり防除施工士」

・日本健康住宅協会「健康住宅アドバイザー」